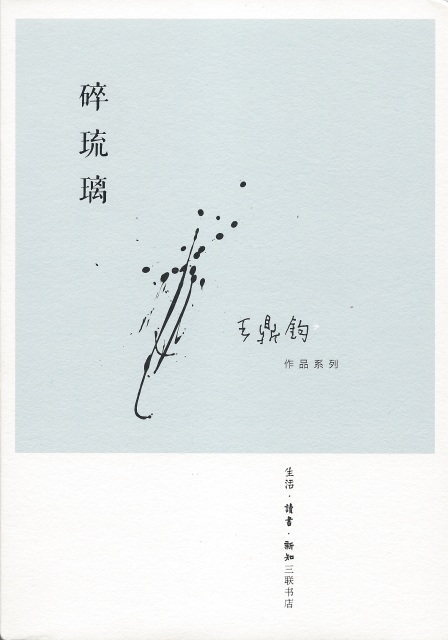

碎琉璃 (簡體字版)

SKU:

$0.00

Unavailable

per item

出版發行: 北京三聯書店

出版年: 2013 (2013 年6月初版)

總頁數: 270

ISBN 978-7-108-04286-6

内容简介 (王鼎钧的散文/小說集):

本书收集了王鼎钧所谓「狭义的散文」,也就是「艺术含金量」较高的散文。他採用了诗和小说的表现技巧,增加了散文的厚度和张力,形成文体的综合,有人称之为散文的越位或出位,在臺湾一度引起热烈的讨论。

王鼎钧在他的回忆录裡说,他本来想写小说,为了写小说去学诗、学戏剧,后来发现自己最适合写散文,因而他的散文深受诗和戏剧的影响。仍有选家认为<碎琉璃>是短篇小说集,其中有几篇作品,散文集也选,短篇小说集也选。王鼎钧自己把这些作品一律称为散文,表示对「小说」这一体裁的尊敬。

本书是王鼎钧巅峰时期的成绩,是一本很「好看」的书,他当时的信条是「艺事能专见巧思,良工式古不违时」,在很大的程度上他做到了。

出版年: 2013 (2013 年6月初版)

總頁數: 270

ISBN 978-7-108-04286-6

内容简介 (王鼎钧的散文/小說集):

本书收集了王鼎钧所谓「狭义的散文」,也就是「艺术含金量」较高的散文。他採用了诗和小说的表现技巧,增加了散文的厚度和张力,形成文体的综合,有人称之为散文的越位或出位,在臺湾一度引起热烈的讨论。

王鼎钧在他的回忆录裡说,他本来想写小说,为了写小说去学诗、学戏剧,后来发现自己最适合写散文,因而他的散文深受诗和戏剧的影响。仍有选家认为<碎琉璃>是短篇小说集,其中有几篇作品,散文集也选,短篇小说集也选。王鼎钧自己把这些作品一律称为散文,表示对「小说」这一体裁的尊敬。

本书是王鼎钧巅峰时期的成绩,是一本很「好看」的书,他当时的信条是「艺事能专见巧思,良工式古不违时」,在很大的程度上他做到了。

Sold Out

选文试读:(一)红头绳儿

一切要从那口古钟说起。

钟是大庙的镇庙之宝,鏽得黑里透红,缠着盘旋转折的纹路,经常发出苍然悠远的声音,穿过庙外的千株槐,拂着林外的万亩麦,熏陶赤足露背的农夫,劝他们成爲香客。

钟声何时响,大殿神像的眼睛何时会亮起来,炯炯地射出去;钟声响到哪里,光就射到哪里,使鬼魅隐形,精灵遁走。半夜子时,和尚起来敲鐘,保护原野间辛苦奔波的夜行人不受邪崇……

庙改成小学,神像都不见了,钟依然在,巍然如一尊神。钟声响,引来的不再是香客,是成群的孩子,大家围着钟,睁着发亮的眼睛,伸出一排小手,按在鐘面的大明年号上,尝震颤的滋味。

手挨着手,人人快活得随着钟声飘起来,无论多少只小手压上去,钟声悠悠然,没有丝毫改变。

校工还在认真地撞钟,后面有人挤得我手的碰着她尖尖的手指了,挤得我的脸碰着她扎的红头绳儿了。挤得我好窘好窘!好快乐好快乐!可是我们没谈过一句话。

钟声停止,我们这一群小精灵立刻分头跑散,越过广阔的操场,冲进教室,再迟一分,老师就要坐在教席上,记下迟到的名字。看谁跑得快!可是,我总是落在后面,看那两根小辫子,裹着红头绳儿,一面跑,一面晃荡。

……如果她跌倒,由我搀起来,有多好!

我们的家长从两百里外请来一位校长,校长来到古城的时候牵着一个手指尖尖、梳着双辫的女儿。校长是高大的、健壮的、声音洪亮的汉子,她是聪明的、伤感的、没有母亲的孩子。家长对她好怜爱、好怜爱,大家请校长吃饭的时候,太太们把女孩拥在怀里,捏她,亲她,解开她的红头绳儿,问,“这是谁替你扎的?校长吗?”重新替她梳好辫子,又量她的身材,拿出料子来,问她哪一件好看。

在学校里,校长对学生很严厉,包括对自己的女儿。他要我们跑得快,站得稳,动作整齐划一。如果我们唱歌的声音不够雄壮,他走到我们面前来叱駡:“你们想做亡国奴吗?”对犯规的孩子,他动手打,挨了打也不准哭。可是,他绝对不禁止我们拿半截粉笔藏在口袋里,他知道,我们在放学回家的路上,喜欢找一块乾淨的牆壁,用力写下“打倒日本帝国主义”。大军过境的日子,他不处罚迟到的学生,他知道我们喜欢看兵,大兵也喜欢摸着我们的头顶想念自己的儿女,需要我们带着他们找邮局寄家信。

“你们这一代,要在战争中长大。你们要早一点学会吃苦,学会自立,挺起你们的胸膛来!有一天,你们离开家,离开父母,记住!无论走到那里,都要挺胸抬头……”

校长常常这么说。我不懂他在说什么。我怎么会离开父母?红头绳儿怎么会离开他?如果彼此分散了,谁替她梳辫子呢?

……

卢沟桥打起来了。那夜我睡得甜,起得晚,走在路上,听到朝会的钟声。这天,钟响得很急促,好像撞钟的人火气很大。到校后,才知道校长整夜守着收音机没合眼,他抄录广播新闻,亲自写好钢板,喊醒校工,轮流油印,两人都是满手油墨,一眶红丝。小城没有报纸,也只有学校里有一架收音机,国家发生了这么大的事情,不能让许多人蒙在鼓里。校长把高年级的学生分成十组,分十条线路出发,挨家散佈油印的快报。快报上除了新闻,还有他写的一篇文章,标题《拼到底,救中国!》我跟红头绳儿编在一组,沿街喊着“拼到底,救中国!”家家跑到街中心抢快报。我们很兴奋,可是我们两人没有交谈过一句话。

送报回来,校长正在指挥工人在学校的围牆上拆三个出口,装上门,在门外的槐树林里挖防空坑。忙了几天,开始举行紧急的警报防空演习。警报器是疯狂地朝那口钟连敲不歇,每个人听了这种异常的声音,都要疏散到牆外,跳进坑里。校长非常认真,提着藤鞭在树林里监视着,谁敢把脑袋伸出坑外,当心藤鞭的厉害。他一面打,一面骂:“你找死!你找死!我偏不让你死!”骂一句,打一下,疼得你满身冒汗,哭不出来。

校长说得对,汗不会白流,贴着红膏药的飞机果然来了。他冲出办公室,亲自撞那口钟。我找到一个坑,不顾一切跳下去,坐下喘气。钟还在急急地响,钟声和轰隆的螺旋桨声混杂在一起。我爲校长担心,不住地祷念:“校长,你快点跳进来吧!”这种坑是爲两个人一同避难设计的,我望着馀下的一半空间,听着头顶上学生们冬冬的脚步响,期待着。

有人从坑边跑过,踢落一片尘土,封住了我的眼睛。接着,扑通一声,那人跳进来。是校长吗?不是,这个人身躯很小,而且带来一股雪花膏味儿。

“谁?”我闭着眼睛问。

“我。”声音很小,听得出来是她,校长的女儿!

我的眼睛突然开了!而且从来没有这么明亮。她在喘气,我也在喘气。我们的脸都红得厉害。我有许多话要告诉她,说不出来,想咽唾味润润喉咙,口腔里榨不出一滴水。轰隆轰隆的螺旋桨声压在我俩的头顶上。

有话快一点说来出来,也许一分钟后,我们都要死了。……要是那样,说出来又有什么用呢?……

时间在昏热中过去。我没有死,也没有说过什么。我拿定主意,非写一封信不可,决定当面交给她,不能让第三者看见。钟声悠悠然,警报解除,她走了,我还在坑里打腹稿儿。

出了坑,才知道敌机刚才低飞扫射。奇怪,我没听见枪声,想一想,坑里飘进来那些槐叶,一定是枪弹打落的。第二天,校长和家长们整天开会,谣言传来,说敌机已经在空中照了相,选定了下次投弹的地方。前线的战讯也不好,敌人步步逼进,敏锐的人开始准备逃难。

学期决定无期限停课,校长打算回家去抗战,当然带着女儿。这些可不是谣言。校长爲人太好了,我有点捨不得他,当然更捨不得红头绳儿,怏怏朝学校走去。我已经写好的一封信,装在贴身的口袋里发烫。一路宣着誓,要在静悄无人的校院里把信当面交给他。……怎么,谁在敲钟,难道是警报吗?——不是,是上课钟,停课了怎么会再上课!大概有人在胡闹吧……我要看个究竟。

学校里并不冷清,一大群同学围着钟,轮流撞击。钟架下面挖好了一个深穴,带几分阴森。原来这口钟就要埋在地下,等抗战胜利再出土。这也是校长的主意,他说,这么一大块金属落在敌人手里,必定变成子弹来残杀我们的同胞。这些同学,本来也是来看校长的,大家都有点捨不得他,儘管多数挨过他的藤鞭。现在大家捨不得这口钟,谁都想多听听它的声音,谁也都想亲手撞它几下。你看!红头绳儿也在坑边望钟发怔呢!

钟要消失,红头绳儿也要消失,一切美好的事物都要毁坏变形。钟不歇,人不散,只要他们多撞几下,我就会多有几分钟时间。没有人注意我吧?似乎没有,大家只注意那口钟。悄悄向她身边走去,挤两步,歇一会儿,摸一摸那封信,忍一忍心跳。等我挤到她身后站定,好像是翻山越岭奔波了很长的路。

取出信,捏在手里,紧张得发晕。

我差一点晕倒。

她也差一点晕倒。

那口大钟剧烈摇摆了一下。我抬头看天。

“飞机!”

“空袭!”

在藤鞭下接受的严格训练看出功效,我们像野兔子一样窜进槐树林,隐没了。

坐在坑里,听远处炸弹的爆裂,不知道自己家里怎样了。等大地和天空恢復了平静,还不敢爬出来,因爲那时的防空知识说,敌机很可能回头再轰炸一次。我们屏息静听……

很久很久,槐林的一角传来女人的呼叫,那是一个母亲在喊自己的孩子,声嘶力竭。接着,槐林的另一角,另一个母亲,一面喊,一面走进林中。

立刻,几十个母亲同时喊出来。空袭过去了,他们出来找自己的儿女,呼声是那样的迫切、慈爱,交织在偌大一片树林中,此起彼落……

红头绳儿没有母亲……

我的那封信……我想起来了,当大地开始震撼的时候,我顺势塞进了她的手中。

不会错吧?仔细想想,没有错。

我出了防空坑,特地再到钟架旁边看看,好确定刚才的想法。钟架炸了,工人正在埋钟。一个工人说。钟从架上脱落下来,恰好掉进坑里,省了他们好多力气。要不然,这么大的钟要多少人抬得动!

站在一旁回忆刚才的情景,没有错,信在她手里。回家的路上,我反復地想:好了,她能看到这封信,我就心满意足了。

大轰炸带来大逃亡,亲族、邻居,跟伤兵、难民混在一起,滚滚不息。我东张西望,不见红头绳儿的影子,只有校长站在半截断壁上,望着驳杂的人流发呆。一再朝他招手,他也没有看见。

果然如校长所说,我们在战争中长大,学会了吃苦和自立。童年的梦醒了,碎片中还有红头绳儿的影子。

征途中,看见挂一条大辫子的姑娘,曾经想过:红头绳儿也该长这么高了吧?

看见由傧相陪同、盛装而出的新妇,也想过:红头绳儿已嫁人了吧?

自己也曾在陌生的异乡,摸着小学生的头顶,问长问短,一面想:“如果红头绳儿生下了孩子……”

我也见过许多美丽的少女流离失所,人们逼迫她去做的事又是那样下贱……

直到有一天,我又跟校长见了面。儘管彼此面貌都变了,我还认得他,他也认得我。我问候他,问他的健康,问他的工作,问他抗战八年的经历。几次想问他的女儿,几次又吞回去。终于忍不住还是问了。

他很严肃地拿起一根烟,点着,吸了几口,造成一阵沉默。

“你不知道?”他问我。

我慌了,预感到什么,“我不知道……我真的不知道。”

校长哀伤地说,在那次大轰炸之后,他的女儿失踪了。他找遍了每一个防空坑,问遍了每个家庭。爲了等候女儿的消息,他留在城里,直到听见日军的机关枪声。……多年来,在茫茫人海,梦见多少次重逢,醒来仍然是梦……

怎么会!怎么会!我叫起来。

我说出那次大爆炸的情景:同学们多么喜欢敲钟,我和红头绳儿站的多么近,脚边的坑是多么深,空袭来得那么突然,我们疏散的多么快!……只瞒住了那封信。我一再感谢校长对我们的严格训练,否则,那天将炸死很多孩子。校长一句话也不说,只是听,爲了打破可怕的沉默,我只有不停地说,说到那口钟怎样巧妙地落进坑中,由工人迅速填土埋好。

泪珠在校长的眼里转动,吓得我住了口。这颗泪珠好大好大,掉下来,使我更忘不了那次轰炸。

“我知道了!”校长只掉下一颗眼泪,眼球又恢復了乾燥。“空袭发生的时候,我的女儿跳进钟下面的坑里避难。钟掉下来,正好把她扣住。工人不知道坑里有人,就填了土……”

“这不可能!她在钟底会叫……”

“也许钟掉下来的时候,把她打昏了。”

“不可能!那口钟很大,我曾经跟两个同学同时鑽到钟口里面写标语!”

“也许她在往坑里跳的时候,已经在轰炸中受了伤。”

我仔细想了想:“校长,我觉得还是不可能!”

校长伸过手来,用力拍我的肩膀:“老弟,别安慰我了,我情愿她扣在钟底下,也不愿意她在外面流落……”

我还有什么话可说?

临告辞的时候,他使用当年坚定的语气告诉我:

“老弟,有一天,咱们一块儿回去,把那口钟吊起来,仔细看看下面。……咱们就这样约定了!”

当夜,我做了一个梦,梦见我带着一大群工人,掘开地面,把钟抬起来,点着火把,照亮坑底。下面空荡荡的,我当初写给红头绳儿的那封信摆在那儿,照老样子叠好,似乎没有打开过。

选文试读:(二)一方阳光

四合院是一种闭锁式的建筑,四面房屋围成天井,房屋的门窗都是朝着天井。从外面看,这样的家宅是关防严密的碉堡,厚牆高簷密不通风,挡住了寒冷和偷盗,不过,住在里面的人也因此牺牲了新鲜空气和充足的阳光。

我是在“碉堡”里出生的。依照当时的风气,那座碉堡用青砖砌成,黑瓦盖顶,灰色方砖铺地,牆壁、窗櫺、桌椅、门板、花瓶、书本,没有一点儿鲜豔的顔色。即使天气晴朗,室内的角落也黯淡阴沉,带着严肃,以至自古以来不断有人相信祖先灵魂住在那一角阴影里。婴儿大都靠近阴影的地方呱呱坠地,进一步证明了婴儿跟他的祖先确有密切难分的关係。

室外,天井,确乎是一口“井”。夏夜纳凉,躺在天井里看天,四面高耸的屋脊围着一方星空,正是“坐井”的滋味。冬天,院子里总有一半积雪迟迟难以融化,总有一排屋檐挂着冰柱,总要动用人工把簷熘敲断,把残雪运走。而院子里总有地方结了冰,害得爱玩好动的孩子们四脚朝天。

北面的一栋房屋,是四合院的上房。主房的门窗朝着南方,有机会承受比较多的阳光。中午的阳光像装在簸箕里,越过南房,倾泻下来,泼在主房的牆上。开在这面牆上的窗子,早用一层棉纸、一层九九消寒图煳得严丝合缝,阳光只能从房门伸进来,照门框的形状,在方砖上面画一片长方形。这是一片光明温暖的租界,是每一个家庭的胜地。

现在,将来,我永远能够清楚看见,那一方阳光铺在我家门口,像一块发亮的地毯。然后,我看见一只用麦秆编成、四周裹着棉布的坐墩,摆在阳光里。然后,一双谨慎而矜持的小脚,走进阳光,停在墩旁,脚边同时出现了她的针线筐。一隻生着褐色虎纹的狸猫,咪呜一声,跳上她的膝盖,然后,一个男孩蹲在膝前,用心翻弄针线筐里面的东西,玩弄古铜顶针和粉红色的剪纸。那就是我,和我的母亲。

如果当年有人问母亲:你最喜欢什么?她的答復,八成是喜欢冬季晴天这门内的一方阳光。她坐在里面做针线,由她的猫和她的儿子陪着。我清楚记得一股暖流缓缓充进我的棉衣,棉絮膨胀起来,轻软无比,我清楚记得毛孔张开,承受热絮的轻烫,无须再爲了抵抗寒冷而收缩戒备,一切烦脑似乎一扫而空。血液把这种快乐传遍内脏,最后在脸颊上留下心满意足的红润。我还能清清楚楚听见那只猫的鼾声,它躺在母亲怀里,或者伏在我的脚面上,虔诚地念诵由西天带来的神秘经文。

在那一方阳光里,我的工作是手持一本《三国演义》,或《精忠说岳》,念给母亲听。如果我念了别字,她会纠正,如果出现生字,——母亲说,一个生字是一个拦路虎,她会停下针线,帮我把老虎打死。渐渐地,我发现,母亲的兴趣并不在乎重温那些早已熟知的故事情节,而是使我多陪伴她。每逢故事告一段落,我替母亲把绣线穿进若有若无的针孔,让她的眼睛休息一下。有时候,大概是暖流作怪,母亲嚷着“我的头皮好痒!”我就攀着她的肩膀,向她的髮根里找蝨子,找白头髮。

我在晒太阳晒得最舒服的时候,醺然如醉,岳飞大破牛头山在我喉咙里打转儿,发不出声音来。猫恰恰相反,它愈舒服,愈呼噜得厉害。有一次,母亲停下针线,看她膝上的猫,膝下的我。

“你听,猫在说什么?”

“猫没有说话,它要打鼾。”

“不,它是在说话。这里面有一个故事,一个很久很久以前的故事……”

母亲说,在远古时代,宇宙洪荒,人跟野兽争地。人类联合起来把老虎逼上山,把乌鸦逼上树,只是对满地横行的老鼠束手无策。老鼠住在你的家里,住在你的卧室里,在你最隐秘最安全的地方出入无碍,肆意破坏。老鼠是那样机警、诡诈、敏捷、恶毒,人们用尽方法,居然不能安枕。

有一次,一个母亲轻轻地拍着她的孩子,等孩子睡熟了,关好房门,下厨做饭。她做好了饭,回到卧室,孩子在哪儿?床上有一群啾啾作怪的老鼠,争着吮吸一具血肉斑斓的白骨。老鼠把她的孩子吃掉了。

——听到这里,我打了一个寒颤。

这个摧心裂肝的母亲向孙悟空哭诉。悟空说:“我也制不了那些老鼠。”

但是,总该有一种力量可以消灭丑恶肮髒而又残忍的东西。天上地下,总该有个公理!

悟空想了一想,乘筋斗云进天宫,到玉皇大帝座前去找那一对御猫。猫问他从哪里来,他说,下界,猫问下界是什么样子,悟空说,下界热闹,好玩。天上的神仙哪个不愿下凡?猫心动,担忧在下界迷路,不能再回天宫。悟空拍拍胸脯说:“有我呢,我一定送你们回来。”

就这样,一个筋斗云,悟空把御猫带到地上。

御猫大发神威,杀死无数老鼠。从此所有的老鼠都躲进洞中苟延岁月。

可是,猫也从此失去天国。悟空把它们交给人类,自己远走高飞,再也不管它们,悟空知道,猫若离开下界,老鼠又要吃人,就硬着心肠,负义背信。从此猫留在地上,成了人类最宠爱的家畜。可是,它们藏着满怀的愁和怨,常常想天宫,盼望悟空,反復不断地说:

“许送,不送……许送,不送。……”

“许送,不送。”就是猫们鼾声的内容。

原来人人宠爱的猫,心里也有委屈。原来安逸满足的鼾声里包含着失望的苍凉。如果母亲不告诉我这个故事,我永远想不到,也听不出来。

我以无限的爱心和歉意抱起那只狸猫,亲它。

它伸了一个懒腰,身躯拉得好长,好细,一环一环肋骨露出来,抵挡我的捉弄。冷不防,从我的臂弯里窜出去,远了。

母亲不以爲然,她轻轻地纠正道:“不好好地缠毛线,逗猫做什么?”

在我的记忆中,每到冬天,母亲总要抱怨她的脚痛。

她的脚是冻伤的。当年做媳妇的时候,住在阴暗的南房里,整年不见阳光。寒凛凛的水汽,从地下冒上来,从室外渗进室内,首先侵害她的脚,两隻脚永远冰冷。

在严寒中冻坏了的肌肉,据说无药可医。年復一年,冬天的讯息乍到,她的脚面和脚跟立即有了反应,那里的肌肉变色、浮肿,失去弹性,用手指按一下,你会看见一个小坑。看不见的,是隐隐刺骨的疼痛。

分了家,有了自己的主房,情况改善了很多,可是年年脚痛依然,它已成爲终身的痼疾。儘管在那一方阳光里,暖流洋溢,母亲仍然不时皱起眉头,咬一咬牙。

当刺绣刺破手指的时候,她有这样的表情。

母亲常常刺破手指。正在绣制的枕头上面,星星点点的血痕。绣好了,第一件事是把这些多馀的顔色洗掉。

据说,刺绣的时候心烦意乱,容易把绣花针扎进指尖的软肉里。母亲的心常常很乱吗?

不刺绣的时候,母亲也会暗中咬牙,因爲冻伤的地方会突然一阵刺骨难禁。

在那一方阳光里,母亲是侧坐的,她爲了让一半阳光给我,才把自己的半个身子放在阴影里。

常常是,在门旁端坐的母亲,只有左足感到温暖舒适,相形之下,右足特别难过。这样,左足受到的伤害并没有複元,右足受到的摧残反而加重了。

母亲咬牙的时候,没有声音,只是身体轻轻震动一下。不论我在做什么,不论那猫睡得多甜,我们都能感觉出来。

这时,我和猫都仰起脸来看她,端详她平静的面容几条不平静的皱纹。

我忽然得到一个灵感:“妈,我把你的坐位搬到另一边来好不好?换个方向,让右脚也多晒一点太阳。”

母亲摇摇头。

我站起来,推她的肩,好低头含笑,一直不说要。猫受了惊,蹄缝中露出白色的爪尖。

坐位终于搬到对面去了,狸猫跳到院子里去,母亲连声唤它,它装做没听见;我去捉它,连我自己也没有回到母亲身边。

以后,母亲一旦坐定,就再也不肯移动。很显然她希望在那令人留恋的几尺乾淨土里,她的孩子,她的猫,都不要分离,任发酵的阳光,酿造浓厚的情感。她享受那情感,甚于需要阳光。即使是严冬难得的煦阳。

卢沟桥的炮声使我们眩晕了一阵子。这年冬天,大家心情兴奋,比往年好说好动,母亲的世界也测到一些震波。

母亲在那一方阳光里,说过许多梦、许多故事。

那年冬天,我们最后拥有那片阳光。

她讲了一个梦,对我而言,那是她最后的梦。

母亲说,她在梦中抱着我,站在一片昏天黑地里,不能行动,因爲她的双足埋在几寸厚的碎琉璃碴儿里面,无法举步。四野空空旷旷,一望无边都是碎琉璃,好像一个琉璃做成的世界完全毁坏了,堆在那里,闪着磷一般的火焰。碎片最薄最锋利的地方有一层青光,纯钢打造的刀尖才有那种锋芒,对不设防的人发生无情的威吓。而母亲是赤足的,几十把琉璃刀插在脚边。

我躺在母亲的怀里,睡得很熟,完全不知道母亲的难题。母亲独立苍茫,汗流满面,觉得我的身体愈来愈重,不知道自己能支援多久。母亲想,万一她累昏了,孩子掉下去,怎么得了?想到这里,她又发觉我根本光着身体,没有穿一寸布。她的心立即先被琉璃碎片刺穿了。某种疼痛由小腿向上蔓延,直到两肩、两臂。她咬牙支撑,对上帝祷告。

就在完全绝望的时候,母亲身旁突然出现一小块乾淨明亮的土地,像一方阳光那么大,平平坦坦,正好可以安置一个婴儿。谢天谢地,母亲用尽最后的力气,把我轻轻放下。我依然睡得很熟。谁知道我着地以后,地面忽然倾斜,我安身的地方是一个斜坡,像是一个又陡又长的滑梯,长得可怕,没有尽头。我快速地滑下去,比飞还快,转眼间变成一个小黑点。

在难以测度的危急中,母亲大叫。醒来之后,略觉安慰的倒不是我好好地睡在房子里,而是事后记起我在滑行中突然长大,还遥遥向她挥手。

母亲知道她的儿子绝不能和她永远一同围在一个小方框里,儿子是要长大的,长大了的儿子会失散无踪的。

时代像筛子,筛得每一个人流离失所,筛得少数人出类拨萃。

于是,她有了混合着骄傲的哀愁。

她放下针线,把我搂在怀里问:

“如果你长大了,如果你到很远的地方去,不能回家,你会不会想念我?”

当时,我惟一的远行经验是外婆家。外婆家很好玩,每一次都在父母逼迫下勉强离开。我没有思念过母亲,不能回答这样的问题。同时,母亲梦中滑行的景象引人入胜,我立即想到滑冰,急于换一双鞋去找那个冰封了的地带。

跃跃欲试的儿子,正设法挣脱伤感留恋的母亲。

母亲放开手凝视我:

“只要你争气,成器,即使在外面忘了我,我也不怪你。”

一切要从那口古钟说起。

钟是大庙的镇庙之宝,鏽得黑里透红,缠着盘旋转折的纹路,经常发出苍然悠远的声音,穿过庙外的千株槐,拂着林外的万亩麦,熏陶赤足露背的农夫,劝他们成爲香客。

钟声何时响,大殿神像的眼睛何时会亮起来,炯炯地射出去;钟声响到哪里,光就射到哪里,使鬼魅隐形,精灵遁走。半夜子时,和尚起来敲鐘,保护原野间辛苦奔波的夜行人不受邪崇……

庙改成小学,神像都不见了,钟依然在,巍然如一尊神。钟声响,引来的不再是香客,是成群的孩子,大家围着钟,睁着发亮的眼睛,伸出一排小手,按在鐘面的大明年号上,尝震颤的滋味。

手挨着手,人人快活得随着钟声飘起来,无论多少只小手压上去,钟声悠悠然,没有丝毫改变。

校工还在认真地撞钟,后面有人挤得我手的碰着她尖尖的手指了,挤得我的脸碰着她扎的红头绳儿了。挤得我好窘好窘!好快乐好快乐!可是我们没谈过一句话。

钟声停止,我们这一群小精灵立刻分头跑散,越过广阔的操场,冲进教室,再迟一分,老师就要坐在教席上,记下迟到的名字。看谁跑得快!可是,我总是落在后面,看那两根小辫子,裹着红头绳儿,一面跑,一面晃荡。

……如果她跌倒,由我搀起来,有多好!

我们的家长从两百里外请来一位校长,校长来到古城的时候牵着一个手指尖尖、梳着双辫的女儿。校长是高大的、健壮的、声音洪亮的汉子,她是聪明的、伤感的、没有母亲的孩子。家长对她好怜爱、好怜爱,大家请校长吃饭的时候,太太们把女孩拥在怀里,捏她,亲她,解开她的红头绳儿,问,“这是谁替你扎的?校长吗?”重新替她梳好辫子,又量她的身材,拿出料子来,问她哪一件好看。

在学校里,校长对学生很严厉,包括对自己的女儿。他要我们跑得快,站得稳,动作整齐划一。如果我们唱歌的声音不够雄壮,他走到我们面前来叱駡:“你们想做亡国奴吗?”对犯规的孩子,他动手打,挨了打也不准哭。可是,他绝对不禁止我们拿半截粉笔藏在口袋里,他知道,我们在放学回家的路上,喜欢找一块乾淨的牆壁,用力写下“打倒日本帝国主义”。大军过境的日子,他不处罚迟到的学生,他知道我们喜欢看兵,大兵也喜欢摸着我们的头顶想念自己的儿女,需要我们带着他们找邮局寄家信。

“你们这一代,要在战争中长大。你们要早一点学会吃苦,学会自立,挺起你们的胸膛来!有一天,你们离开家,离开父母,记住!无论走到那里,都要挺胸抬头……”

校长常常这么说。我不懂他在说什么。我怎么会离开父母?红头绳儿怎么会离开他?如果彼此分散了,谁替她梳辫子呢?

……

卢沟桥打起来了。那夜我睡得甜,起得晚,走在路上,听到朝会的钟声。这天,钟响得很急促,好像撞钟的人火气很大。到校后,才知道校长整夜守着收音机没合眼,他抄录广播新闻,亲自写好钢板,喊醒校工,轮流油印,两人都是满手油墨,一眶红丝。小城没有报纸,也只有学校里有一架收音机,国家发生了这么大的事情,不能让许多人蒙在鼓里。校长把高年级的学生分成十组,分十条线路出发,挨家散佈油印的快报。快报上除了新闻,还有他写的一篇文章,标题《拼到底,救中国!》我跟红头绳儿编在一组,沿街喊着“拼到底,救中国!”家家跑到街中心抢快报。我们很兴奋,可是我们两人没有交谈过一句话。

送报回来,校长正在指挥工人在学校的围牆上拆三个出口,装上门,在门外的槐树林里挖防空坑。忙了几天,开始举行紧急的警报防空演习。警报器是疯狂地朝那口钟连敲不歇,每个人听了这种异常的声音,都要疏散到牆外,跳进坑里。校长非常认真,提着藤鞭在树林里监视着,谁敢把脑袋伸出坑外,当心藤鞭的厉害。他一面打,一面骂:“你找死!你找死!我偏不让你死!”骂一句,打一下,疼得你满身冒汗,哭不出来。

校长说得对,汗不会白流,贴着红膏药的飞机果然来了。他冲出办公室,亲自撞那口钟。我找到一个坑,不顾一切跳下去,坐下喘气。钟还在急急地响,钟声和轰隆的螺旋桨声混杂在一起。我爲校长担心,不住地祷念:“校长,你快点跳进来吧!”这种坑是爲两个人一同避难设计的,我望着馀下的一半空间,听着头顶上学生们冬冬的脚步响,期待着。

有人从坑边跑过,踢落一片尘土,封住了我的眼睛。接着,扑通一声,那人跳进来。是校长吗?不是,这个人身躯很小,而且带来一股雪花膏味儿。

“谁?”我闭着眼睛问。

“我。”声音很小,听得出来是她,校长的女儿!

我的眼睛突然开了!而且从来没有这么明亮。她在喘气,我也在喘气。我们的脸都红得厉害。我有许多话要告诉她,说不出来,想咽唾味润润喉咙,口腔里榨不出一滴水。轰隆轰隆的螺旋桨声压在我俩的头顶上。

有话快一点说来出来,也许一分钟后,我们都要死了。……要是那样,说出来又有什么用呢?……

时间在昏热中过去。我没有死,也没有说过什么。我拿定主意,非写一封信不可,决定当面交给她,不能让第三者看见。钟声悠悠然,警报解除,她走了,我还在坑里打腹稿儿。

出了坑,才知道敌机刚才低飞扫射。奇怪,我没听见枪声,想一想,坑里飘进来那些槐叶,一定是枪弹打落的。第二天,校长和家长们整天开会,谣言传来,说敌机已经在空中照了相,选定了下次投弹的地方。前线的战讯也不好,敌人步步逼进,敏锐的人开始准备逃难。

学期决定无期限停课,校长打算回家去抗战,当然带着女儿。这些可不是谣言。校长爲人太好了,我有点捨不得他,当然更捨不得红头绳儿,怏怏朝学校走去。我已经写好的一封信,装在贴身的口袋里发烫。一路宣着誓,要在静悄无人的校院里把信当面交给他。……怎么,谁在敲钟,难道是警报吗?——不是,是上课钟,停课了怎么会再上课!大概有人在胡闹吧……我要看个究竟。

学校里并不冷清,一大群同学围着钟,轮流撞击。钟架下面挖好了一个深穴,带几分阴森。原来这口钟就要埋在地下,等抗战胜利再出土。这也是校长的主意,他说,这么一大块金属落在敌人手里,必定变成子弹来残杀我们的同胞。这些同学,本来也是来看校长的,大家都有点捨不得他,儘管多数挨过他的藤鞭。现在大家捨不得这口钟,谁都想多听听它的声音,谁也都想亲手撞它几下。你看!红头绳儿也在坑边望钟发怔呢!

钟要消失,红头绳儿也要消失,一切美好的事物都要毁坏变形。钟不歇,人不散,只要他们多撞几下,我就会多有几分钟时间。没有人注意我吧?似乎没有,大家只注意那口钟。悄悄向她身边走去,挤两步,歇一会儿,摸一摸那封信,忍一忍心跳。等我挤到她身后站定,好像是翻山越岭奔波了很长的路。

取出信,捏在手里,紧张得发晕。

我差一点晕倒。

她也差一点晕倒。

那口大钟剧烈摇摆了一下。我抬头看天。

“飞机!”

“空袭!”

在藤鞭下接受的严格训练看出功效,我们像野兔子一样窜进槐树林,隐没了。

坐在坑里,听远处炸弹的爆裂,不知道自己家里怎样了。等大地和天空恢復了平静,还不敢爬出来,因爲那时的防空知识说,敌机很可能回头再轰炸一次。我们屏息静听……

很久很久,槐林的一角传来女人的呼叫,那是一个母亲在喊自己的孩子,声嘶力竭。接着,槐林的另一角,另一个母亲,一面喊,一面走进林中。

立刻,几十个母亲同时喊出来。空袭过去了,他们出来找自己的儿女,呼声是那样的迫切、慈爱,交织在偌大一片树林中,此起彼落……

红头绳儿没有母亲……

我的那封信……我想起来了,当大地开始震撼的时候,我顺势塞进了她的手中。

不会错吧?仔细想想,没有错。

我出了防空坑,特地再到钟架旁边看看,好确定刚才的想法。钟架炸了,工人正在埋钟。一个工人说。钟从架上脱落下来,恰好掉进坑里,省了他们好多力气。要不然,这么大的钟要多少人抬得动!

站在一旁回忆刚才的情景,没有错,信在她手里。回家的路上,我反復地想:好了,她能看到这封信,我就心满意足了。

大轰炸带来大逃亡,亲族、邻居,跟伤兵、难民混在一起,滚滚不息。我东张西望,不见红头绳儿的影子,只有校长站在半截断壁上,望着驳杂的人流发呆。一再朝他招手,他也没有看见。

果然如校长所说,我们在战争中长大,学会了吃苦和自立。童年的梦醒了,碎片中还有红头绳儿的影子。

征途中,看见挂一条大辫子的姑娘,曾经想过:红头绳儿也该长这么高了吧?

看见由傧相陪同、盛装而出的新妇,也想过:红头绳儿已嫁人了吧?

自己也曾在陌生的异乡,摸着小学生的头顶,问长问短,一面想:“如果红头绳儿生下了孩子……”

我也见过许多美丽的少女流离失所,人们逼迫她去做的事又是那样下贱……

直到有一天,我又跟校长见了面。儘管彼此面貌都变了,我还认得他,他也认得我。我问候他,问他的健康,问他的工作,问他抗战八年的经历。几次想问他的女儿,几次又吞回去。终于忍不住还是问了。

他很严肃地拿起一根烟,点着,吸了几口,造成一阵沉默。

“你不知道?”他问我。

我慌了,预感到什么,“我不知道……我真的不知道。”

校长哀伤地说,在那次大轰炸之后,他的女儿失踪了。他找遍了每一个防空坑,问遍了每个家庭。爲了等候女儿的消息,他留在城里,直到听见日军的机关枪声。……多年来,在茫茫人海,梦见多少次重逢,醒来仍然是梦……

怎么会!怎么会!我叫起来。

我说出那次大爆炸的情景:同学们多么喜欢敲钟,我和红头绳儿站的多么近,脚边的坑是多么深,空袭来得那么突然,我们疏散的多么快!……只瞒住了那封信。我一再感谢校长对我们的严格训练,否则,那天将炸死很多孩子。校长一句话也不说,只是听,爲了打破可怕的沉默,我只有不停地说,说到那口钟怎样巧妙地落进坑中,由工人迅速填土埋好。

泪珠在校长的眼里转动,吓得我住了口。这颗泪珠好大好大,掉下来,使我更忘不了那次轰炸。

“我知道了!”校长只掉下一颗眼泪,眼球又恢復了乾燥。“空袭发生的时候,我的女儿跳进钟下面的坑里避难。钟掉下来,正好把她扣住。工人不知道坑里有人,就填了土……”

“这不可能!她在钟底会叫……”

“也许钟掉下来的时候,把她打昏了。”

“不可能!那口钟很大,我曾经跟两个同学同时鑽到钟口里面写标语!”

“也许她在往坑里跳的时候,已经在轰炸中受了伤。”

我仔细想了想:“校长,我觉得还是不可能!”

校长伸过手来,用力拍我的肩膀:“老弟,别安慰我了,我情愿她扣在钟底下,也不愿意她在外面流落……”

我还有什么话可说?

临告辞的时候,他使用当年坚定的语气告诉我:

“老弟,有一天,咱们一块儿回去,把那口钟吊起来,仔细看看下面。……咱们就这样约定了!”

当夜,我做了一个梦,梦见我带着一大群工人,掘开地面,把钟抬起来,点着火把,照亮坑底。下面空荡荡的,我当初写给红头绳儿的那封信摆在那儿,照老样子叠好,似乎没有打开过。

选文试读:(二)一方阳光

四合院是一种闭锁式的建筑,四面房屋围成天井,房屋的门窗都是朝着天井。从外面看,这样的家宅是关防严密的碉堡,厚牆高簷密不通风,挡住了寒冷和偷盗,不过,住在里面的人也因此牺牲了新鲜空气和充足的阳光。

我是在“碉堡”里出生的。依照当时的风气,那座碉堡用青砖砌成,黑瓦盖顶,灰色方砖铺地,牆壁、窗櫺、桌椅、门板、花瓶、书本,没有一点儿鲜豔的顔色。即使天气晴朗,室内的角落也黯淡阴沉,带着严肃,以至自古以来不断有人相信祖先灵魂住在那一角阴影里。婴儿大都靠近阴影的地方呱呱坠地,进一步证明了婴儿跟他的祖先确有密切难分的关係。

室外,天井,确乎是一口“井”。夏夜纳凉,躺在天井里看天,四面高耸的屋脊围着一方星空,正是“坐井”的滋味。冬天,院子里总有一半积雪迟迟难以融化,总有一排屋檐挂着冰柱,总要动用人工把簷熘敲断,把残雪运走。而院子里总有地方结了冰,害得爱玩好动的孩子们四脚朝天。

北面的一栋房屋,是四合院的上房。主房的门窗朝着南方,有机会承受比较多的阳光。中午的阳光像装在簸箕里,越过南房,倾泻下来,泼在主房的牆上。开在这面牆上的窗子,早用一层棉纸、一层九九消寒图煳得严丝合缝,阳光只能从房门伸进来,照门框的形状,在方砖上面画一片长方形。这是一片光明温暖的租界,是每一个家庭的胜地。

现在,将来,我永远能够清楚看见,那一方阳光铺在我家门口,像一块发亮的地毯。然后,我看见一只用麦秆编成、四周裹着棉布的坐墩,摆在阳光里。然后,一双谨慎而矜持的小脚,走进阳光,停在墩旁,脚边同时出现了她的针线筐。一隻生着褐色虎纹的狸猫,咪呜一声,跳上她的膝盖,然后,一个男孩蹲在膝前,用心翻弄针线筐里面的东西,玩弄古铜顶针和粉红色的剪纸。那就是我,和我的母亲。

如果当年有人问母亲:你最喜欢什么?她的答復,八成是喜欢冬季晴天这门内的一方阳光。她坐在里面做针线,由她的猫和她的儿子陪着。我清楚记得一股暖流缓缓充进我的棉衣,棉絮膨胀起来,轻软无比,我清楚记得毛孔张开,承受热絮的轻烫,无须再爲了抵抗寒冷而收缩戒备,一切烦脑似乎一扫而空。血液把这种快乐传遍内脏,最后在脸颊上留下心满意足的红润。我还能清清楚楚听见那只猫的鼾声,它躺在母亲怀里,或者伏在我的脚面上,虔诚地念诵由西天带来的神秘经文。

在那一方阳光里,我的工作是手持一本《三国演义》,或《精忠说岳》,念给母亲听。如果我念了别字,她会纠正,如果出现生字,——母亲说,一个生字是一个拦路虎,她会停下针线,帮我把老虎打死。渐渐地,我发现,母亲的兴趣并不在乎重温那些早已熟知的故事情节,而是使我多陪伴她。每逢故事告一段落,我替母亲把绣线穿进若有若无的针孔,让她的眼睛休息一下。有时候,大概是暖流作怪,母亲嚷着“我的头皮好痒!”我就攀着她的肩膀,向她的髮根里找蝨子,找白头髮。

我在晒太阳晒得最舒服的时候,醺然如醉,岳飞大破牛头山在我喉咙里打转儿,发不出声音来。猫恰恰相反,它愈舒服,愈呼噜得厉害。有一次,母亲停下针线,看她膝上的猫,膝下的我。

“你听,猫在说什么?”

“猫没有说话,它要打鼾。”

“不,它是在说话。这里面有一个故事,一个很久很久以前的故事……”

母亲说,在远古时代,宇宙洪荒,人跟野兽争地。人类联合起来把老虎逼上山,把乌鸦逼上树,只是对满地横行的老鼠束手无策。老鼠住在你的家里,住在你的卧室里,在你最隐秘最安全的地方出入无碍,肆意破坏。老鼠是那样机警、诡诈、敏捷、恶毒,人们用尽方法,居然不能安枕。

有一次,一个母亲轻轻地拍着她的孩子,等孩子睡熟了,关好房门,下厨做饭。她做好了饭,回到卧室,孩子在哪儿?床上有一群啾啾作怪的老鼠,争着吮吸一具血肉斑斓的白骨。老鼠把她的孩子吃掉了。

——听到这里,我打了一个寒颤。

这个摧心裂肝的母亲向孙悟空哭诉。悟空说:“我也制不了那些老鼠。”

但是,总该有一种力量可以消灭丑恶肮髒而又残忍的东西。天上地下,总该有个公理!

悟空想了一想,乘筋斗云进天宫,到玉皇大帝座前去找那一对御猫。猫问他从哪里来,他说,下界,猫问下界是什么样子,悟空说,下界热闹,好玩。天上的神仙哪个不愿下凡?猫心动,担忧在下界迷路,不能再回天宫。悟空拍拍胸脯说:“有我呢,我一定送你们回来。”

就这样,一个筋斗云,悟空把御猫带到地上。

御猫大发神威,杀死无数老鼠。从此所有的老鼠都躲进洞中苟延岁月。

可是,猫也从此失去天国。悟空把它们交给人类,自己远走高飞,再也不管它们,悟空知道,猫若离开下界,老鼠又要吃人,就硬着心肠,负义背信。从此猫留在地上,成了人类最宠爱的家畜。可是,它们藏着满怀的愁和怨,常常想天宫,盼望悟空,反復不断地说:

“许送,不送……许送,不送。……”

“许送,不送。”就是猫们鼾声的内容。

原来人人宠爱的猫,心里也有委屈。原来安逸满足的鼾声里包含着失望的苍凉。如果母亲不告诉我这个故事,我永远想不到,也听不出来。

我以无限的爱心和歉意抱起那只狸猫,亲它。

它伸了一个懒腰,身躯拉得好长,好细,一环一环肋骨露出来,抵挡我的捉弄。冷不防,从我的臂弯里窜出去,远了。

母亲不以爲然,她轻轻地纠正道:“不好好地缠毛线,逗猫做什么?”

在我的记忆中,每到冬天,母亲总要抱怨她的脚痛。

她的脚是冻伤的。当年做媳妇的时候,住在阴暗的南房里,整年不见阳光。寒凛凛的水汽,从地下冒上来,从室外渗进室内,首先侵害她的脚,两隻脚永远冰冷。

在严寒中冻坏了的肌肉,据说无药可医。年復一年,冬天的讯息乍到,她的脚面和脚跟立即有了反应,那里的肌肉变色、浮肿,失去弹性,用手指按一下,你会看见一个小坑。看不见的,是隐隐刺骨的疼痛。

分了家,有了自己的主房,情况改善了很多,可是年年脚痛依然,它已成爲终身的痼疾。儘管在那一方阳光里,暖流洋溢,母亲仍然不时皱起眉头,咬一咬牙。

当刺绣刺破手指的时候,她有这样的表情。

母亲常常刺破手指。正在绣制的枕头上面,星星点点的血痕。绣好了,第一件事是把这些多馀的顔色洗掉。

据说,刺绣的时候心烦意乱,容易把绣花针扎进指尖的软肉里。母亲的心常常很乱吗?

不刺绣的时候,母亲也会暗中咬牙,因爲冻伤的地方会突然一阵刺骨难禁。

在那一方阳光里,母亲是侧坐的,她爲了让一半阳光给我,才把自己的半个身子放在阴影里。

常常是,在门旁端坐的母亲,只有左足感到温暖舒适,相形之下,右足特别难过。这样,左足受到的伤害并没有複元,右足受到的摧残反而加重了。

母亲咬牙的时候,没有声音,只是身体轻轻震动一下。不论我在做什么,不论那猫睡得多甜,我们都能感觉出来。

这时,我和猫都仰起脸来看她,端详她平静的面容几条不平静的皱纹。

我忽然得到一个灵感:“妈,我把你的坐位搬到另一边来好不好?换个方向,让右脚也多晒一点太阳。”

母亲摇摇头。

我站起来,推她的肩,好低头含笑,一直不说要。猫受了惊,蹄缝中露出白色的爪尖。

坐位终于搬到对面去了,狸猫跳到院子里去,母亲连声唤它,它装做没听见;我去捉它,连我自己也没有回到母亲身边。

以后,母亲一旦坐定,就再也不肯移动。很显然她希望在那令人留恋的几尺乾淨土里,她的孩子,她的猫,都不要分离,任发酵的阳光,酿造浓厚的情感。她享受那情感,甚于需要阳光。即使是严冬难得的煦阳。

卢沟桥的炮声使我们眩晕了一阵子。这年冬天,大家心情兴奋,比往年好说好动,母亲的世界也测到一些震波。

母亲在那一方阳光里,说过许多梦、许多故事。

那年冬天,我们最后拥有那片阳光。

她讲了一个梦,对我而言,那是她最后的梦。

母亲说,她在梦中抱着我,站在一片昏天黑地里,不能行动,因爲她的双足埋在几寸厚的碎琉璃碴儿里面,无法举步。四野空空旷旷,一望无边都是碎琉璃,好像一个琉璃做成的世界完全毁坏了,堆在那里,闪着磷一般的火焰。碎片最薄最锋利的地方有一层青光,纯钢打造的刀尖才有那种锋芒,对不设防的人发生无情的威吓。而母亲是赤足的,几十把琉璃刀插在脚边。

我躺在母亲的怀里,睡得很熟,完全不知道母亲的难题。母亲独立苍茫,汗流满面,觉得我的身体愈来愈重,不知道自己能支援多久。母亲想,万一她累昏了,孩子掉下去,怎么得了?想到这里,她又发觉我根本光着身体,没有穿一寸布。她的心立即先被琉璃碎片刺穿了。某种疼痛由小腿向上蔓延,直到两肩、两臂。她咬牙支撑,对上帝祷告。

就在完全绝望的时候,母亲身旁突然出现一小块乾淨明亮的土地,像一方阳光那么大,平平坦坦,正好可以安置一个婴儿。谢天谢地,母亲用尽最后的力气,把我轻轻放下。我依然睡得很熟。谁知道我着地以后,地面忽然倾斜,我安身的地方是一个斜坡,像是一个又陡又长的滑梯,长得可怕,没有尽头。我快速地滑下去,比飞还快,转眼间变成一个小黑点。

在难以测度的危急中,母亲大叫。醒来之后,略觉安慰的倒不是我好好地睡在房子里,而是事后记起我在滑行中突然长大,还遥遥向她挥手。

母亲知道她的儿子绝不能和她永远一同围在一个小方框里,儿子是要长大的,长大了的儿子会失散无踪的。

时代像筛子,筛得每一个人流离失所,筛得少数人出类拨萃。

于是,她有了混合着骄傲的哀愁。

她放下针线,把我搂在怀里问:

“如果你长大了,如果你到很远的地方去,不能回家,你会不会想念我?”

当时,我惟一的远行经验是外婆家。外婆家很好玩,每一次都在父母逼迫下勉强离开。我没有思念过母亲,不能回答这样的问题。同时,母亲梦中滑行的景象引人入胜,我立即想到滑冰,急于换一双鞋去找那个冰封了的地带。

跃跃欲试的儿子,正设法挣脱伤感留恋的母亲。

母亲放开手凝视我:

“只要你争气,成器,即使在外面忘了我,我也不怪你。”