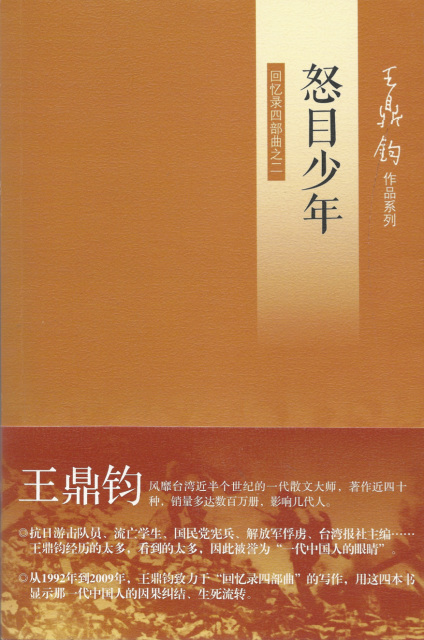

怒目少年 (簡體字版)

SKU:

$0.00

Unavailable

per item

出版發行: 北京三聯書店

出版年: 2013 (2013年 1月初版)

總頁數: 226

ISBN 978-7-108-04228-6

内容简介 (王鼎钧回忆录四部曲之二):

本书背景为对日抗战时期的大后方,即「国统区」。作者王鼎钧的身份为流亡学生,一面读书一面因战局影响向安全的地方迁移。他对当时国民党的党化教育作了文学式的书写,为本书的一大特色。那时王鼎钧隻身飘流在外,脱尽家庭、亲友、乡里等甲壳,对外界刺激十分敏感,以「如人饮水」的感性敘写他接觸到的各色人物,指出國共兩党的优劣差别,有真切的心灵告白。他从老师同学中取样,以小说塑造人物的技法使之栩栩如生,又藉着他们使读者窗隙窥月,发现抗战时期的政府和社会的诸多样相,简单中寓有丰富。书中反映了当时青年人以各种方式发洩对政府和社会的不满,文章「时见峥嵘,不失温柔」。本书写到抗战胜利之日为止,而以流亡学生的大离散「预告」随之而来的分崩离析。

出版年: 2013 (2013年 1月初版)

總頁數: 226

ISBN 978-7-108-04228-6

内容简介 (王鼎钧回忆录四部曲之二):

本书背景为对日抗战时期的大后方,即「国统区」。作者王鼎钧的身份为流亡学生,一面读书一面因战局影响向安全的地方迁移。他对当时国民党的党化教育作了文学式的书写,为本书的一大特色。那时王鼎钧隻身飘流在外,脱尽家庭、亲友、乡里等甲壳,对外界刺激十分敏感,以「如人饮水」的感性敘写他接觸到的各色人物,指出國共兩党的优劣差别,有真切的心灵告白。他从老师同学中取样,以小说塑造人物的技法使之栩栩如生,又藉着他们使读者窗隙窥月,发现抗战时期的政府和社会的诸多样相,简单中寓有丰富。书中反映了当时青年人以各种方式发洩对政府和社会的不满,文章「时见峥嵘,不失温柔」。本书写到抗战胜利之日为止,而以流亡学生的大离散「预告」随之而来的分崩离析。

Sold Out

选文试读:(一)这样那样,渐渐长大

抗战时期,我在“国立二十二中第二分校”读书的时候,教务主任夏岷山老师兼教英文。他平时说话,胶东口音很重,夷本银(日本人)、乖家(国家),乍听实在难懂,可是英文发音纯正,教学时特别注意发音。那时候没有录音机,学发音教发音都是很辛苦的事情。

那时一般教材枯燥,英文课是沙漠绿洲,潘朵拉提着箱子下嫁人间,小气的老太婆变成啄木鸟,太阳和狂风抢着脱一个人的大衣,都好比夏天的瓜果,秋季的枣梨。

那时候没人想出国,但是念英文自成风气,天没明,起床号没响,校外田野里,一片人影书声。大家相信念英文必须高声朗诵,用听觉帮助记忆,也训练口舌肌肉,这就得到野外散开。

念英文的表情声调该是二分校一景。握拳挥舞的,喊着 Win or die,仰脸向天的, 喊着 God Knows,东指西指怒目而视的,喊着 you don't say so,以足顿地的,喊着 That’s enough 。一遍又一遍,重復也是学习的秘诀。那腔调可就複杂了,有鲁东英文、鲁西英文、鲁南英文。《怒目少年》出版两年后,中国大陆出现“疯狂英文教学法”,念英语要大声呼喊,用肢体动作配合。倡导者说,这样学进步快,那时,中国各地学英语的热情高涨,疯狂教学法能宣泄、满足这种热情,立即风行。我想,这位良师的创意,莫非和《怒目少年》有些因缘?

两年后,我从电视中看见疯狂教学法的画面,教师站在高台上示范,台下广场千百人同气同声、追随回应,彷佛文革盛期群衆手挥小红书喊万岁的情景。看来,“法不孤起”,群衆运动变质不变量,也许才是疯狂教学的父亲,但愿人人有志竟成,果然学通了英语。

我们念着念着,有时走了神,忘记自己在干什么。李孔思同学反来複去的说:“自由,自由,多少罪恶假汝之名以行!”我拍他一掌:“这不是英文。”他愕然,“罗兰夫人是法国人,当然不说英文。”

眼睛从来不看脚下,难免踩坏庄稼。等到庄稼长高,就会把我们逼到河堤和乱葬岗子去,踢着白骨,草鞋底夹缠着死人的头髮。

英文使人们有新的想像,而想像是我们的娱乐。有人说英语的语言是从中国传去的,Book就是中国的“薄”,这个说法非常好玩。赵景琛把“银河”译成“牛奶路”很受讥笑,可是我们认爲“牛奶路”新鲜有趣。再没有别的功课能这般讨好我们,即使国文也不行。

即使是英文课,也并非永远柔和,我们读到“斯巴达的训练”。斯巴达是古希腊的一个城邦,全民皆兵,政府绝对控制人民的生活,人人剋禁欲望,勇敢尚武,爲达成国家的目标以生以死。小孩子如果怕黑,父母就把他关在黑屋子里,直到他不怕爲止。孩子长大了,随军出征,父母的临别致词乃是:若不能胜利凯旋,那就战死沙场!

这个样子的斯巴达,烈火烘得我们热血沸腾。那时日本人写的一篇小说传到中国,题目是《支那妇人》,支那是 China 的譯音。这篇小说写一支日军奉命出征,车站上送行的场面热火朝天,这些官兵的家属个个兴奋激昂,惟有一个老妇拉着幼子的手哭,观衆对这个老妇的表现非常不满,指责她是“支那妇人”。(只有中国女人才这样自私软弱!)。老妇人对公衆说,我一共有三个儿子,前两个都在圣战中捐躯,我引以爲荣,从来没有流过眼泪。现在轮到我的幼子,我勉励他拿两个哥哥做榜样。可惜我只有这一个儿子,我不是爲他哭,我哭我没有第四个儿子可以献给国家!观衆前倨后恭,高呼大和之母万岁。

我们渐渐长大,这篇小说使我们又羞又怒,在斯巴达精神之前,我们只好承认比日本落后。中国人必须比日本人更“斯巴达”,才可能救亡图存。那时候我们只知道文化发达、政治民主的雅典抵挡不住征服,“像一隻精美的水晶瓶撞在岩石上。”至于斯巴达,当然是不会灭亡的,我读“斯巴达训练”的时候,一直以爲这个国家还在希腊半岛上称雄。那时候,并没有人告诉我们斯巴达不久落了个“白茫茫大地真乾淨”,倒是雅典文化遗泽百世。

有男有女的地方总会有爱情。流亡学校不是适合谈情说爱的地方,但是那里有男生也有女生。风气是保守的,校规是严格的,男生禁止在女生宿营的附近逗留,更绝对不许入内探访,违反禁令者立即开除。

但是,男生坐在操场上望女生经过,应该是无罪的罢。那女生,凭天赋的敏感,知道你看她,她绕远路走,距离拉长了,心情反而更近。应该是无罪的罢。男生女生,教室外仓促相遇,男生朝女生的手心塞了个小纸条,女生紧紧握住了。或者女生借去男生的笔记本,归还的时候,里面多了个小纸条。之类等等,也该是无罪的吧。

星期天,有人看见某男生和某女生一同吃阳春麵,轰然爆出新闻。阳春麵是热水煮白麵,价钱最便宜,也得后方有金钱接济的学生才吃得起。男生女生,这就是高潮了,此外甚麽也没有,他们的爱情也是阳春爱情。

冬夜,拥着棉被,谈论女生,也该是无罪的吧,(请恕直言,不得不抓着疥痒 。)大家口中经常提到的名字,首推于允兰和王孝敏。那时大家都穿草鞋,有一天,于允兰怎么穿着圆口平底布面的新鞋出现?莫非她的草鞋破了、正要补充?当天,不约而同,六个男生偷偷的赶工打草鞋送给她。那时学生自己打草鞋穿。

她俩的故事一直延续下去,有一件事要提前说,抗战学校三迁,内战天翻地复,反右文革,人间的千丝万缕剪断,许多同学对她们的思念未完。四十年后,祖国对外开放,我千方百计寻找帮助过我的老师同学,献上我的感念,惹得好几位同学托我寻找她们。我回信说,世事无常,因缘聚散成空,她应该把你忘记了,你也把她忘记了吧!痴情人居然再三说,地老天荒,我们跟别人不同。

并没有什么不同,那也无罪。所有的故事都无罪。

先说男生甲。他的笔记周全,整齐,因爲他用功,也因爲他买得起正式的练习本。

有个女生常常来问他借笔记,每一次都是头天傍晚来借,第二天早上归还。话很少,男生没放在心上。有一次,女生接过笔记本,第二天没来上课。这是常有的事,男生也没放在心上。

他不知道,女生把笔记带回宿舍,打开一看,从头到尾没有一个字,男生把还没有使用的一本练习本给了她,是一个无心的错误。女生对着一页又一页的空白,呆看了很久。

女生又去借别人的笔记,她躲在宿舍里,连夜抄在空白的练习本上,眼睛都熬肿了。她把笔记本交还,一个字也没说,男生也没打开看。

几天以后,男生突然发现了事实。起初觉得奇怪,怎麽会有两本同样的笔记?繼而一想,想通了,嘴唇全白,而且颤抖,不断的念诵:“我怎麽办,我怎麽办?”我问发生了什麽事情,他又不理。

他去问一位“大哥”,那年代,少年人都有“大哥”,大哥给他方法,给他哲理,给他安全感。大哥说,这是个痴心女子,你如沾惹,准是湿手抓面。大哥主张不动声色,若无其事,下次别再借笔记给她。他对大哥一向言听计从,但是这一次,他说不行,他做不到。他的心不安。过了一个星期,大哥问他,他说问题解决了,怎么解决的?不能说,我要保守秘密。大哥怫然,你以后别再叫我大哥了。男生悻悻然,他还需要大哥吗,他长大了。

再说女生甲和女生乙。这两个女孩子都很漂亮,其实难分甲乙。

那年代,女生处处结伴而行,即使由教室到宿舍,也成对成双。这难分甲乙的甲乙二人,总是紧紧地挽臂并肩,男生抱怨:你们怎不分开走,也省得忙酸了我们的眼睛。

一个聪明的女子,如果与人结伴,他一定找一个容顔比她差几分,身材比她矮几分,心思比她钝几分的女子,来烘托她的美丽和能干来。这甲乙两位女同学毕竟年轻,毫无心机。

也是合当有事,神差鬼使,几个男生突然爲护士这个行业进行激辩,有人批评护士残忍,懒惰,对病人的痛苦置若罔闻;有人同情护士,说护士的工作辛苦,而且危险。甲乙二美在旁边静听,不参加讨论,在男生心目中,她们是无形的裁判,对自己有深远的影响,发言的踊跃和热烈到达顶点。

当高潮下降的时候,我趁机说了几句话。我说“久病床头无孝子”,做护士的也不容易,但是病人对护士不满意,护士千不该万不该以南丁格尔自比。南丁格尔当年自动到前线照顾伤兵,号召妇女义务参加,手里拿着蜡烛工作,不眠不休,悲天悯人,舍己忘我,这是何等样人,岂是你可以并驾齐驱的?不提南丁格尔,眼前的护士难能可贵,提起南丁格尔,眼前的护士一无是处。这好有一比:女子出门,只能拉一个比她丑的人同行,……

这原是我母亲说过的话,此言一出,全场转移目标去看甲乙二美,无人再谈护士,二美立时转身缓步而去,彷佛曲终人散之时。

风过水无痕,世事只是偷换。后来,忽然,有人发觉这两位女同学分开了,女生甲的身旁换了一个“傻大姐”,女生乙的左右出现了她的弟弟。——她们长大了。

她俩的分解,使男生松一口气,好像在风景之前找到了立足之地。跟女生甲同班的才子涌出来源源不竭的震撼,发出一封又一封谈心言志的长信,——在那年代,这就是情书。这种笨法子,现在快要淘汰了吧,在那时,这是主要的方法。他在第三封信里说,他从此绝食,等候回音。

“傻大姐”衔命来到教室,她告诉才子:“吃饭罢,别饿坏了身体,有人会心疼!”才子入耳铭心,眼前就是天使了。

女生乙也有自己的局面。她在一年级读书的小弟弟很活泼,好像满地都是他,你甚麽时候看见他,就知道她的姐姐要出现了,他是戏臺上关云长的马僮。他替姐姐扩充领土。立即有一些捷足妙手去讨好这位小弟弟。校园里活跃起来,他们都长大了。

现在说到男生乙。他抽烟,五步之内烟气熏人。

女生宿舍传来的消息,女生丙的头髮也有烟味。那时候我们都没有资格抽烟,烟草的气味算上是某几个人的特徵。女生丙不抽烟,花前月下,她身旁一定有个抽烟的男生,他俩一定紧挨在一起。烟草的气味强烈,有时能穿透衣服。连内衣都有那气味,两人莫非有了肌肤之亲?那时候,这是最大的想像了。

我和男生乙没甚麽来往,这天走个对面,他忽然对我一笑。我报之以一笑,我的笑是句号,他的笑是冒号。我之前并不知道,如果有人忽然对你一笑,后面多半还有文章,文章主题多半爲了他的利益,不是爲了你的利益。他算是给我上了第一课。

他把我拉到树底下,他不喜欢女生丙,两人没点过头,流言岂有此理。他现在要开始追求另一个女生,就称她爲女生丁吧,用事实证明一切。他需要一些诗句,温柔缠绵的,能表达男子对女子心意的,希望我能提供。

这容易。“衣带渐宽终不悔,爲伊消得人憔悴”,“我本将心向明月,谁知明月照沟渠”。他迟疑,怕女孩看不懂。应该不成问题,女孩都有诗心,这句子也不冷僻。

这时候发生了一件纠纷。有个女生,姑且叫她女生戊吧,国文老师在下课前发还作文本,她打开一看,马上伏案痛哭,男女衆生惊问原故,发现老师给她的批语是:“劝君莫惜金褛衣,劝君当惜少年时,花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”那时一般人受通俗小说影响,把“折花”看成男女性爱的隐喻,女生认爲受到侮辱。男生大哗,认爲这轻佻的男人如何能爲人师表?大家拥到教务处门口抗议。那时没人谈“性心理学”,男生不知道“义形于色”也是对女生的一种挑逗。

那教国文的人大约五十岁。头髮搽了油,梳得光亮,那年代,我们看不惯这样的头髮,有人忍不住发出恶声,他的方面大耳涨得紫红,幸而身形魁梧,还顶得住压力。他说那首诗是唐诗,是古典作品,他引诗论文,站得住也行得通。话虽如此,书是教不下去了,第二天,国文时间临时改成英语。

抽烟的男生又来找我,这次他没笑,也许他认爲上次奉送的那个笑容至今有效。他说,女孩子果然懂诗,可是“诗”这个玩艺儿也麻烦。他把我写的小纸片拿出来,指点上面的诗句,把“衣带渐宽”解释成“宽衣解带”,在通俗小说里,宽衣解带就是脱衣上床。还有,那时说一个女人“裤腰带很鬆”,就是指她随便和男人发生关係。这几个头绪在他的认识里纠缠不清。

最后,他心中豁然:“管他呢!抄唐诗做甚么,我就把我自己的大白话写出来,交给她!”

他也长大了。

就是这样,我跟着他们一起长大。

选文试读:(二)汉江,苍天给我一条路

抗战时期,我读流亡学校,一面随着战局迁徒,一面上课。母校发生的最大事件,就是「西迁」,由安徽迁往陝西。

西迁大事,除了「过路」,应该还有「入山」。在河南省过平汉路(日军的封锁线)只消一步,由宛西到陝南,要穿过伏牛山脉和武当山脉,翻山越岭,那可是八百里的崎岖。

回想当年,至今捏一把汗。入山赶路,男生也不能掉队,半大不小的孩子落了单、会迷路、会遇狼。平原行军我都力不从心,入山如何得了!

后来知道,山路「一天九岗十八凹」,人烟稀少,「一人两屋即成村,百里还称是比邻」,由黎明到昏夜,没命的奔。小男生小女生从后面抓住大哥大姐背包上的绳子,大家走着走着睡着了,两眼不睁,两腿不停,路旁休息十分钟就睡十分钟,喊他上路,他跳起来走得比谁都快,他走的是来时路,是回程,你得一把抓住他,连摇带晃。男生走到脚烂,女生走得闭经。我的生命一定被山淘汰,被我的「麻烦症候群」淘汰。

内乡一个多月,我竟没有任何规划。我完全脱离了现实,思路纷乱,不能集中。苍天在上,我不早不晚突然生了一个疮,而且不偏不倚地生在右腿鼠蹊之旁,不是大病,无生命之忧,但不良于行,可以列入病号,走水路坐船。苍天怜悯我,不,苍天怜悯我一生行善的母亲。文章写到这里,我跪下祈祷。

这个疮来得突然,无声无臭,右大腿内侧靠近鼠蹊部起了圆形的硬块,像塞进去一个桃子。等到它熟透变软,正中央出现了小小的火山口、溢出浓血来。我赶紧到医务室找护士,问这种疮叫什麽名字,她说没有名字,中医称爲肿毒。还好,我从小就听中医说「病怕无名,疮怕有名。」陈百融同学说,他在河南界首住流亡学生接待站的时候,他的鄢陵同乡张坤木生了一个疮,外表不红不肿,只是痛,只是有个疮口每天流血流浓。大概全身肌肉都化脓外流了罢,死的时候骨瘦如柴。那叫「贴骨瘤」,医书上有图有样。

我们的护士姓戚,她下手治疗,动作很快,先把患部包藏的脓血挤出来,再把纱布剪成又窄又长的带子,用黄药水浸透了,从疮口往里面塞。纱布和黄药水是医务室里仅有的药物。现在想想,那样的治疗简直是儿戏,可是那时候她全神贯注,一丝不苟,大约一公尺长的纱布全寒进去,镊子不会碰到疮口。每天换药一次,把沾满脓血的纱布取出来,把浸透了的黄药水的纱布塞进去,人虽长得高头大马,但是手法轻妙,我几乎没有感觉。

我们的护士实在是个好人。她本来也是学生,和未婚夫一同出来流亡,宁愿自己就业,让未婚夫去读高等学位,她用那一份微薄的收入接济爱人,养活自己,还把爱人的小弟弟带在身边,照顾他读书。这教人産生许多温馨的想像,例如,他拿到了学位,和她结了婚,他用一生的柔情来报答妻子。

多年后,我们算是懂事了,一想起来就觉得非常担心。我们渐渐能够以男人的眼光发觉她不是一个可爱的女子,她的身材、面容、性格,恐怕都不能使她的中学同学在拿到学位之后回到她的身边。她实在不该自己原地不动,用尽力气把未婚夫推举得那么高那么远。一个人用生命编写剧本时,要先想想自己能在其中扮演那个角色。

又过了多年,我终于听见了不愿听见的消息。那男子果然和别人结了婚,她曾经投水自杀,幸而(或者不幸)被人救上岸来。

转述故事的人往往把故事的结局省略了,在真实的生活中,结局往往是盘中的残食。我不知道她怎样度过凄苦的晚年,或者上帝安排了补偿。也许上帝只是打发一位和尚告诉她,她不该有那麽大的野心,想爲自己创造一个有高级学位的丈夫,野心才是痛苦的来源。

我们心地善良的护士对学校当局说,我不能爬山,必须坐船。此行有水旱两路行进,水路雇船溯汉江而上,承载档案、粮食、病号和年老的教职员,限制很严。我们大慈大悲的护士力争,她说武当山里野狼多,我若掉队,一定餵狼。

我于是羞答答坐板车到了老河口。那是对日抗战的年代,老河口当时是美国空军基地,河南战役中一度陷入敌手,两天后夺回。记得老河口的街道很窄,很长,也很直,两旁的房子很高,两层。多年后,看巴拿马运河,还想起这条街。我们走在街心,彷佛伸开两臂就构得着两边的店铺人家,那些人显然是非常努力地生活着,但是与我们完全无干,我们在老河口市民的拥挤与漠视中浩荡了片刻。

如果在市内,我只看到老河口的拘谨,码头则展示出老河口的奔放不羁。水面开阔,完全不像爲横渡而设,日光碎而尖锐,逢人乱射,威胁着不准细看,张了帆的船和裸着桅的船交臂而过,样子很悠閒,文人雅士遥瞻目送所体会到的悠閒。那时候我已经知道人在这里流血流汗求生斗死,这种藏着人生许多秘密,除非你仔细看,认真看,你将视而不见。

虽然匆匆一瞥,至今不能忘记,一座水旱码头的複杂与嘈杂,一种完全不同的生活方式,每个人的脸色都很奇怪,像家中刚刚发生了什麽变故。他们站在生存的第一线,我不了解那个世界,也就看不懂他们的脸。

来到老河口,看出岁月是在拚拚打打中过,这里才是烘炉,是战场,才有大会战的威势。工商业的节奏操纵我的心跳。我喜欢那种感觉。

然后,我不容分说的上了船。

我们的船小,也老旧,穹形的篷很低,差不多要爬进爬出。空间虽然局促,还是要维持男女有别,一条粗席自上而下把船舱分成两半。押船的江老师一家先上了船,夫妻隔席而卧。不用多问,我只有把背包放在江老师的枕头旁边。一分校有个女生也来同船,理所当然,她去挤江师母和孩子。江老师是个非常瘦小的中年人,说话有气无力。他不抽烟,在那年代,抽烟往往是一个中年男人的健康证明。我看他来押船也是个名义,他若爬山,也是餵狼。

船上当然还有撑船的老大。这个人沉默寡言,气氛沉闷,好像给这条骨节响动的老船添了许多载重。后来知道了:江老师早已养成习惯,所有的气力都留着讲课的时候用;江师母害偏头痛,怕声响震动;船老大的陝西话很难懂,懒得和我们纠缠;那位女同学则是心事重重。

第二天天气很好,风向对我们有利,船老大扬起帆来,我说了一句「一帆风顺」。不料那船老大毫不客气的说:「呸,呸!」又摇着手说「没那事!没那事」!我又惊又窘,江老师觉得他不能不说话了:「你犯了他们的忌讳,他要破解。」

船上有那些禁忌?江老师说,这问题不能在船上答復,要中午停船休息的时候到岸上去答復。“从现在起,你暂时忍一忍,别说话。”

中午下船休息,江老师破例爲我补了半节课。他说,人到新环境,要紧的是别犯忌,所以“入国问禁。”人在船上不能说“帆”,因爲“帆”和“翻”同音。凡是“翻”的同音字都是船家的大忌。“吃饭了”要说“吃米了”。船家多半不让乘客打牌,又是“番”,又是“碰”,防不胜防。有个军官坐船押送人犯,他说“犯人”,船老大马上恶形恶状朝他喷唾沫星子,军官莫名其妙,上去给船家两个耳光,闹了一场军民纠纷。

也不许说“倒”。由此引申,南洋群岛,捣乱,级任导师,都不能说。在这里,日本帝国主义不能打倒,“道可道,非常道”也不能念。有一群基督徒坐船,每逢吃饭之前,领队的人说:“我们祷告”,船老大朝他“呸,呸,”每天睡觉之前,领队的人说“我们祷告”,船老大也朝他们“呸,呸,”结果教徒们群起而攻,指着船家叫“撒旦”,船家也大怒,要赶他们下船。

一条船是一个特殊的小社会,它有它的“文化”,似乎创造了一套语言,而船老大有无上的权威。我们不属于那文化,所以东也是禁忌,西也是禁忌。禁忌製造沉默,也可以说对付禁忌的办法是“不作爲”。我想起小时候,每逢大年初一或者祖母的寿辰,全家老少都没有什麽声音,只听见鸡鸣狗吠,正是因爲这时节禁忌特别多。我后来也受过威权专断统治,积累更多的经验。在一个简单的封闭的空间里,似乎没有理由非说话不可。

船近郧阳,两岸的山峰又向前近了一步,用那些高不可攀的岩石做了江的堤岸。江面很窄,水就加了几倍的速度,深深浅浅,彷效鲁宾逊在石岸上刻下记号。

水像是从山上来,从无数缝隙中流出来,那些皱痕都变作水,水无尽无休地挥霍着山,也不知道那些山会不会瘦了几圈,矮了几尺。在这样窄的水道里,山显出瀑布的性格,这条水真的成了一匹白练,可以横过来铺在膝上一段一段傻看。

可是,山是穷山,水是恶水。几千年发生多少地震?山上的岩石碎裂,掉进江心,形成一个一个浅滩,是航行最大的阻碍,断缆沉船,多少行人泪。

山近了,山脚的人家也近在眼前。全是石板屋,像梯田那样一级一级排列起来,那由人走出走进的门,你可以说是洞窟。山东人说“河边出财主”,郧阳推翻了这句话,他们穷,甚至不能供给我们一杯清洁的饮水。在这里很难找到“文明”,即使是一张月份牌;这里却可以找到“文化”。那就是鸦片烟!我上岸乱步,望着没有历史的老人,没有前途的孩子,更难过的是他们没有现在……这时,我忽然闻到一阵阵鸦片的“芳香”!我把船上的人都叫过来,一同爲这意外的发现而惊愕而悲酸。

我们逆水行舟,地势越走越高,江面宽阔水势舒缓的地方可以凭藉一帆好风,越过激流浅滩就是依赖“縴夫”。縴夫的职业是像拉车一样的拉船。这时爲减轻船重,乘员都上岸步行,这就给我们一个机会,清清楚楚地看见他们的工作。在竹縴的末端,他们一个工作群前后错落的分佈着,爲了节省鞋子,他们赤足,爲了节省衣服,他们裸体。不知从那一代起,縴夫的先进发现劳动最容易损坏衣服,而他们这些在荒山野岭流血流汗的人穿衣服也毫无意义!在这些梯形的小村庄里,縴夫是主要的生産者,是全村的菁英分子,他们的需要先被视爲特权,后被视爲当然,所以,他们从洞窟里走出来的时候已一丝不挂,根本省略了穿衣服脱衣服保管衣服之类的麻烦。在有工可以做的季节里,他们赤条条来来去去,俨然是自以爲穿了新衣的国王。

这个工作群的最前端,有一个衣履整洁的人,他一面走一面唱歌,縴夫是依歌声的节拍用力或换步,把各个分散的力量一致集中。在那歌声里,我无法安顿自己的思想感情,二十世纪!人兽不分的生活!管教养卫的国民政府!但是,据说,这般意见不是侮辱了劳苦大衆,就是破坏了政府的威信。

我或者可以说,这不是风景,一切不是风景二字所能概括。爲甚麽,到底爲什麽,这样优美的风光,这样龌龊的生活?土地不是爲人民而设吗,爲什麽只看见骄傲的山水、猥琐的人民?“厌看人寰且看山”,没有办法,眼睛看的是山,心里想的是人。山在两岸夹峙,像看护临床那样守望着水,水是果断的也狡狯的从她们的臂弯里逃脱,逝者如斯,却把我们的縴夫牢牢地拴在缆索上、拖着那个肮髒的破旧的奇形怪状的东西,世世代代,生生死死!

縴夫有他的不得已。山地比农村更落后、更劳苦,每座山都是一张脸,愁纹深刻,肌理僵硬。每个山地人的脸也是一座山。就说我们的船家吧,他从来不用卫生纸,每天蹲在船尾方便,事后伸出手指收拾一下,再把手放进江水冲洗。他也从来不用肥皂。正是这双手,每天还爲我们煎鱼煮饭。我们又何尝得已?

恕我直言,我实在无法爱他,我们和他共处,出于“一时的不得已”。推想由国民政府委派到此山此水“爲民父母”的人,他们是否爱那些鱼腥刺鼻的石板屋?是否爱那些出生以后从不刷牙的儿童?是否爱那脱光衣服拉縴、穿上衣服抽大烟的男子?我看他们心里也没有爱,他们来到这块只生石头不长五穀的土地上,也是“一时的不得已”。天不时,地不利,匹夫夜呼“人民的军队爱人民”,江水沸腾。

即使是踏着高低不平的石板路长大的年轻人,心里恐怕也有个“不得已”的念头,看他用什么样的眼睛注视悠悠江水,又用什么样的眼睛打量这些匆匆过客!他们一定觉悟只有远走高飞,只有化成蛾丢弃了茧才可以自救。“人挪了活,树挪了死!”走吧,门外就是东去的大江。顺流而下,易,溯江而上,难,离家的人一去不归,留下来的人断奶,含着一个又一个奶嘴,忍受永远的不得已。

想起两千里的长程,一路上听各地民谣小调胡琴洞箫,风味不同,总起来都是愁苦。想河南的旱灾,千万灾民到阜阳就食,男童女童头上插着草标,待价出售。淮上水灾,灾民牵着儿女的手沿街叫卖,男孩无人问价,壮汉抢吃抢喝,爲一个馒头遭人用扁担打死。想那场瘟疫,多少人走路摇摇摆摆,扑通倒下去,再也起不来。妇人坐在牆角里,死了,怀里的婴儿还在哭哭啼啼寻找奶头。那时是热血青年,钢铁肝肠,现在回想,椎心般的痛。有人说,这算什麽,你见识少,大惊小怪!我不敢反驳。李自城攻破北京的时候,崇祯皇帝问女儿“汝何不幸生于帝王家”,他不知道在他治下有无数百姓早已问过自己的女儿“汝何不幸生于百姓家!”他何尝明白“不幸生于百姓家”是因,“不幸生于帝王家”是果。

政府,也是老百姓的另一种“不得已”吧?如果他们有声音,他们也会说,“请恕直言,我实在无法爱你。”一九四九年机会来了,国民政府和人民互相遗弃,不必争论谁先遗弃了谁。

抗战时期,我在“国立二十二中第二分校”读书的时候,教务主任夏岷山老师兼教英文。他平时说话,胶东口音很重,夷本银(日本人)、乖家(国家),乍听实在难懂,可是英文发音纯正,教学时特别注意发音。那时候没有录音机,学发音教发音都是很辛苦的事情。

那时一般教材枯燥,英文课是沙漠绿洲,潘朵拉提着箱子下嫁人间,小气的老太婆变成啄木鸟,太阳和狂风抢着脱一个人的大衣,都好比夏天的瓜果,秋季的枣梨。

那时候没人想出国,但是念英文自成风气,天没明,起床号没响,校外田野里,一片人影书声。大家相信念英文必须高声朗诵,用听觉帮助记忆,也训练口舌肌肉,这就得到野外散开。

念英文的表情声调该是二分校一景。握拳挥舞的,喊着 Win or die,仰脸向天的, 喊着 God Knows,东指西指怒目而视的,喊着 you don't say so,以足顿地的,喊着 That’s enough 。一遍又一遍,重復也是学习的秘诀。那腔调可就複杂了,有鲁东英文、鲁西英文、鲁南英文。《怒目少年》出版两年后,中国大陆出现“疯狂英文教学法”,念英语要大声呼喊,用肢体动作配合。倡导者说,这样学进步快,那时,中国各地学英语的热情高涨,疯狂教学法能宣泄、满足这种热情,立即风行。我想,这位良师的创意,莫非和《怒目少年》有些因缘?

两年后,我从电视中看见疯狂教学法的画面,教师站在高台上示范,台下广场千百人同气同声、追随回应,彷佛文革盛期群衆手挥小红书喊万岁的情景。看来,“法不孤起”,群衆运动变质不变量,也许才是疯狂教学的父亲,但愿人人有志竟成,果然学通了英语。

我们念着念着,有时走了神,忘记自己在干什么。李孔思同学反来複去的说:“自由,自由,多少罪恶假汝之名以行!”我拍他一掌:“这不是英文。”他愕然,“罗兰夫人是法国人,当然不说英文。”

眼睛从来不看脚下,难免踩坏庄稼。等到庄稼长高,就会把我们逼到河堤和乱葬岗子去,踢着白骨,草鞋底夹缠着死人的头髮。

英文使人们有新的想像,而想像是我们的娱乐。有人说英语的语言是从中国传去的,Book就是中国的“薄”,这个说法非常好玩。赵景琛把“银河”译成“牛奶路”很受讥笑,可是我们认爲“牛奶路”新鲜有趣。再没有别的功课能这般讨好我们,即使国文也不行。

即使是英文课,也并非永远柔和,我们读到“斯巴达的训练”。斯巴达是古希腊的一个城邦,全民皆兵,政府绝对控制人民的生活,人人剋禁欲望,勇敢尚武,爲达成国家的目标以生以死。小孩子如果怕黑,父母就把他关在黑屋子里,直到他不怕爲止。孩子长大了,随军出征,父母的临别致词乃是:若不能胜利凯旋,那就战死沙场!

这个样子的斯巴达,烈火烘得我们热血沸腾。那时日本人写的一篇小说传到中国,题目是《支那妇人》,支那是 China 的譯音。这篇小说写一支日军奉命出征,车站上送行的场面热火朝天,这些官兵的家属个个兴奋激昂,惟有一个老妇拉着幼子的手哭,观衆对这个老妇的表现非常不满,指责她是“支那妇人”。(只有中国女人才这样自私软弱!)。老妇人对公衆说,我一共有三个儿子,前两个都在圣战中捐躯,我引以爲荣,从来没有流过眼泪。现在轮到我的幼子,我勉励他拿两个哥哥做榜样。可惜我只有这一个儿子,我不是爲他哭,我哭我没有第四个儿子可以献给国家!观衆前倨后恭,高呼大和之母万岁。

我们渐渐长大,这篇小说使我们又羞又怒,在斯巴达精神之前,我们只好承认比日本落后。中国人必须比日本人更“斯巴达”,才可能救亡图存。那时候我们只知道文化发达、政治民主的雅典抵挡不住征服,“像一隻精美的水晶瓶撞在岩石上。”至于斯巴达,当然是不会灭亡的,我读“斯巴达训练”的时候,一直以爲这个国家还在希腊半岛上称雄。那时候,并没有人告诉我们斯巴达不久落了个“白茫茫大地真乾淨”,倒是雅典文化遗泽百世。

有男有女的地方总会有爱情。流亡学校不是适合谈情说爱的地方,但是那里有男生也有女生。风气是保守的,校规是严格的,男生禁止在女生宿营的附近逗留,更绝对不许入内探访,违反禁令者立即开除。

但是,男生坐在操场上望女生经过,应该是无罪的罢。那女生,凭天赋的敏感,知道你看她,她绕远路走,距离拉长了,心情反而更近。应该是无罪的罢。男生女生,教室外仓促相遇,男生朝女生的手心塞了个小纸条,女生紧紧握住了。或者女生借去男生的笔记本,归还的时候,里面多了个小纸条。之类等等,也该是无罪的吧。

星期天,有人看见某男生和某女生一同吃阳春麵,轰然爆出新闻。阳春麵是热水煮白麵,价钱最便宜,也得后方有金钱接济的学生才吃得起。男生女生,这就是高潮了,此外甚麽也没有,他们的爱情也是阳春爱情。

冬夜,拥着棉被,谈论女生,也该是无罪的吧,(请恕直言,不得不抓着疥痒 。)大家口中经常提到的名字,首推于允兰和王孝敏。那时大家都穿草鞋,有一天,于允兰怎么穿着圆口平底布面的新鞋出现?莫非她的草鞋破了、正要补充?当天,不约而同,六个男生偷偷的赶工打草鞋送给她。那时学生自己打草鞋穿。

她俩的故事一直延续下去,有一件事要提前说,抗战学校三迁,内战天翻地复,反右文革,人间的千丝万缕剪断,许多同学对她们的思念未完。四十年后,祖国对外开放,我千方百计寻找帮助过我的老师同学,献上我的感念,惹得好几位同学托我寻找她们。我回信说,世事无常,因缘聚散成空,她应该把你忘记了,你也把她忘记了吧!痴情人居然再三说,地老天荒,我们跟别人不同。

并没有什么不同,那也无罪。所有的故事都无罪。

先说男生甲。他的笔记周全,整齐,因爲他用功,也因爲他买得起正式的练习本。

有个女生常常来问他借笔记,每一次都是头天傍晚来借,第二天早上归还。话很少,男生没放在心上。有一次,女生接过笔记本,第二天没来上课。这是常有的事,男生也没放在心上。

他不知道,女生把笔记带回宿舍,打开一看,从头到尾没有一个字,男生把还没有使用的一本练习本给了她,是一个无心的错误。女生对着一页又一页的空白,呆看了很久。

女生又去借别人的笔记,她躲在宿舍里,连夜抄在空白的练习本上,眼睛都熬肿了。她把笔记本交还,一个字也没说,男生也没打开看。

几天以后,男生突然发现了事实。起初觉得奇怪,怎麽会有两本同样的笔记?繼而一想,想通了,嘴唇全白,而且颤抖,不断的念诵:“我怎麽办,我怎麽办?”我问发生了什麽事情,他又不理。

他去问一位“大哥”,那年代,少年人都有“大哥”,大哥给他方法,给他哲理,给他安全感。大哥说,这是个痴心女子,你如沾惹,准是湿手抓面。大哥主张不动声色,若无其事,下次别再借笔记给她。他对大哥一向言听计从,但是这一次,他说不行,他做不到。他的心不安。过了一个星期,大哥问他,他说问题解决了,怎么解决的?不能说,我要保守秘密。大哥怫然,你以后别再叫我大哥了。男生悻悻然,他还需要大哥吗,他长大了。

再说女生甲和女生乙。这两个女孩子都很漂亮,其实难分甲乙。

那年代,女生处处结伴而行,即使由教室到宿舍,也成对成双。这难分甲乙的甲乙二人,总是紧紧地挽臂并肩,男生抱怨:你们怎不分开走,也省得忙酸了我们的眼睛。

一个聪明的女子,如果与人结伴,他一定找一个容顔比她差几分,身材比她矮几分,心思比她钝几分的女子,来烘托她的美丽和能干来。这甲乙两位女同学毕竟年轻,毫无心机。

也是合当有事,神差鬼使,几个男生突然爲护士这个行业进行激辩,有人批评护士残忍,懒惰,对病人的痛苦置若罔闻;有人同情护士,说护士的工作辛苦,而且危险。甲乙二美在旁边静听,不参加讨论,在男生心目中,她们是无形的裁判,对自己有深远的影响,发言的踊跃和热烈到达顶点。

当高潮下降的时候,我趁机说了几句话。我说“久病床头无孝子”,做护士的也不容易,但是病人对护士不满意,护士千不该万不该以南丁格尔自比。南丁格尔当年自动到前线照顾伤兵,号召妇女义务参加,手里拿着蜡烛工作,不眠不休,悲天悯人,舍己忘我,这是何等样人,岂是你可以并驾齐驱的?不提南丁格尔,眼前的护士难能可贵,提起南丁格尔,眼前的护士一无是处。这好有一比:女子出门,只能拉一个比她丑的人同行,……

这原是我母亲说过的话,此言一出,全场转移目标去看甲乙二美,无人再谈护士,二美立时转身缓步而去,彷佛曲终人散之时。

风过水无痕,世事只是偷换。后来,忽然,有人发觉这两位女同学分开了,女生甲的身旁换了一个“傻大姐”,女生乙的左右出现了她的弟弟。——她们长大了。

她俩的分解,使男生松一口气,好像在风景之前找到了立足之地。跟女生甲同班的才子涌出来源源不竭的震撼,发出一封又一封谈心言志的长信,——在那年代,这就是情书。这种笨法子,现在快要淘汰了吧,在那时,这是主要的方法。他在第三封信里说,他从此绝食,等候回音。

“傻大姐”衔命来到教室,她告诉才子:“吃饭罢,别饿坏了身体,有人会心疼!”才子入耳铭心,眼前就是天使了。

女生乙也有自己的局面。她在一年级读书的小弟弟很活泼,好像满地都是他,你甚麽时候看见他,就知道她的姐姐要出现了,他是戏臺上关云长的马僮。他替姐姐扩充领土。立即有一些捷足妙手去讨好这位小弟弟。校园里活跃起来,他们都长大了。

现在说到男生乙。他抽烟,五步之内烟气熏人。

女生宿舍传来的消息,女生丙的头髮也有烟味。那时候我们都没有资格抽烟,烟草的气味算上是某几个人的特徵。女生丙不抽烟,花前月下,她身旁一定有个抽烟的男生,他俩一定紧挨在一起。烟草的气味强烈,有时能穿透衣服。连内衣都有那气味,两人莫非有了肌肤之亲?那时候,这是最大的想像了。

我和男生乙没甚麽来往,这天走个对面,他忽然对我一笑。我报之以一笑,我的笑是句号,他的笑是冒号。我之前并不知道,如果有人忽然对你一笑,后面多半还有文章,文章主题多半爲了他的利益,不是爲了你的利益。他算是给我上了第一课。

他把我拉到树底下,他不喜欢女生丙,两人没点过头,流言岂有此理。他现在要开始追求另一个女生,就称她爲女生丁吧,用事实证明一切。他需要一些诗句,温柔缠绵的,能表达男子对女子心意的,希望我能提供。

这容易。“衣带渐宽终不悔,爲伊消得人憔悴”,“我本将心向明月,谁知明月照沟渠”。他迟疑,怕女孩看不懂。应该不成问题,女孩都有诗心,这句子也不冷僻。

这时候发生了一件纠纷。有个女生,姑且叫她女生戊吧,国文老师在下课前发还作文本,她打开一看,马上伏案痛哭,男女衆生惊问原故,发现老师给她的批语是:“劝君莫惜金褛衣,劝君当惜少年时,花开堪折直须折,莫待无花空折枝。”那时一般人受通俗小说影响,把“折花”看成男女性爱的隐喻,女生认爲受到侮辱。男生大哗,认爲这轻佻的男人如何能爲人师表?大家拥到教务处门口抗议。那时没人谈“性心理学”,男生不知道“义形于色”也是对女生的一种挑逗。

那教国文的人大约五十岁。头髮搽了油,梳得光亮,那年代,我们看不惯这样的头髮,有人忍不住发出恶声,他的方面大耳涨得紫红,幸而身形魁梧,还顶得住压力。他说那首诗是唐诗,是古典作品,他引诗论文,站得住也行得通。话虽如此,书是教不下去了,第二天,国文时间临时改成英语。

抽烟的男生又来找我,这次他没笑,也许他认爲上次奉送的那个笑容至今有效。他说,女孩子果然懂诗,可是“诗”这个玩艺儿也麻烦。他把我写的小纸片拿出来,指点上面的诗句,把“衣带渐宽”解释成“宽衣解带”,在通俗小说里,宽衣解带就是脱衣上床。还有,那时说一个女人“裤腰带很鬆”,就是指她随便和男人发生关係。这几个头绪在他的认识里纠缠不清。

最后,他心中豁然:“管他呢!抄唐诗做甚么,我就把我自己的大白话写出来,交给她!”

他也长大了。

就是这样,我跟着他们一起长大。

选文试读:(二)汉江,苍天给我一条路

抗战时期,我读流亡学校,一面随着战局迁徒,一面上课。母校发生的最大事件,就是「西迁」,由安徽迁往陝西。

西迁大事,除了「过路」,应该还有「入山」。在河南省过平汉路(日军的封锁线)只消一步,由宛西到陝南,要穿过伏牛山脉和武当山脉,翻山越岭,那可是八百里的崎岖。

回想当年,至今捏一把汗。入山赶路,男生也不能掉队,半大不小的孩子落了单、会迷路、会遇狼。平原行军我都力不从心,入山如何得了!

后来知道,山路「一天九岗十八凹」,人烟稀少,「一人两屋即成村,百里还称是比邻」,由黎明到昏夜,没命的奔。小男生小女生从后面抓住大哥大姐背包上的绳子,大家走着走着睡着了,两眼不睁,两腿不停,路旁休息十分钟就睡十分钟,喊他上路,他跳起来走得比谁都快,他走的是来时路,是回程,你得一把抓住他,连摇带晃。男生走到脚烂,女生走得闭经。我的生命一定被山淘汰,被我的「麻烦症候群」淘汰。

内乡一个多月,我竟没有任何规划。我完全脱离了现实,思路纷乱,不能集中。苍天在上,我不早不晚突然生了一个疮,而且不偏不倚地生在右腿鼠蹊之旁,不是大病,无生命之忧,但不良于行,可以列入病号,走水路坐船。苍天怜悯我,不,苍天怜悯我一生行善的母亲。文章写到这里,我跪下祈祷。

这个疮来得突然,无声无臭,右大腿内侧靠近鼠蹊部起了圆形的硬块,像塞进去一个桃子。等到它熟透变软,正中央出现了小小的火山口、溢出浓血来。我赶紧到医务室找护士,问这种疮叫什麽名字,她说没有名字,中医称爲肿毒。还好,我从小就听中医说「病怕无名,疮怕有名。」陈百融同学说,他在河南界首住流亡学生接待站的时候,他的鄢陵同乡张坤木生了一个疮,外表不红不肿,只是痛,只是有个疮口每天流血流浓。大概全身肌肉都化脓外流了罢,死的时候骨瘦如柴。那叫「贴骨瘤」,医书上有图有样。

我们的护士姓戚,她下手治疗,动作很快,先把患部包藏的脓血挤出来,再把纱布剪成又窄又长的带子,用黄药水浸透了,从疮口往里面塞。纱布和黄药水是医务室里仅有的药物。现在想想,那样的治疗简直是儿戏,可是那时候她全神贯注,一丝不苟,大约一公尺长的纱布全寒进去,镊子不会碰到疮口。每天换药一次,把沾满脓血的纱布取出来,把浸透了的黄药水的纱布塞进去,人虽长得高头大马,但是手法轻妙,我几乎没有感觉。

我们的护士实在是个好人。她本来也是学生,和未婚夫一同出来流亡,宁愿自己就业,让未婚夫去读高等学位,她用那一份微薄的收入接济爱人,养活自己,还把爱人的小弟弟带在身边,照顾他读书。这教人産生许多温馨的想像,例如,他拿到了学位,和她结了婚,他用一生的柔情来报答妻子。

多年后,我们算是懂事了,一想起来就觉得非常担心。我们渐渐能够以男人的眼光发觉她不是一个可爱的女子,她的身材、面容、性格,恐怕都不能使她的中学同学在拿到学位之后回到她的身边。她实在不该自己原地不动,用尽力气把未婚夫推举得那么高那么远。一个人用生命编写剧本时,要先想想自己能在其中扮演那个角色。

又过了多年,我终于听见了不愿听见的消息。那男子果然和别人结了婚,她曾经投水自杀,幸而(或者不幸)被人救上岸来。

转述故事的人往往把故事的结局省略了,在真实的生活中,结局往往是盘中的残食。我不知道她怎样度过凄苦的晚年,或者上帝安排了补偿。也许上帝只是打发一位和尚告诉她,她不该有那麽大的野心,想爲自己创造一个有高级学位的丈夫,野心才是痛苦的来源。

我们心地善良的护士对学校当局说,我不能爬山,必须坐船。此行有水旱两路行进,水路雇船溯汉江而上,承载档案、粮食、病号和年老的教职员,限制很严。我们大慈大悲的护士力争,她说武当山里野狼多,我若掉队,一定餵狼。

我于是羞答答坐板车到了老河口。那是对日抗战的年代,老河口当时是美国空军基地,河南战役中一度陷入敌手,两天后夺回。记得老河口的街道很窄,很长,也很直,两旁的房子很高,两层。多年后,看巴拿马运河,还想起这条街。我们走在街心,彷佛伸开两臂就构得着两边的店铺人家,那些人显然是非常努力地生活着,但是与我们完全无干,我们在老河口市民的拥挤与漠视中浩荡了片刻。

如果在市内,我只看到老河口的拘谨,码头则展示出老河口的奔放不羁。水面开阔,完全不像爲横渡而设,日光碎而尖锐,逢人乱射,威胁着不准细看,张了帆的船和裸着桅的船交臂而过,样子很悠閒,文人雅士遥瞻目送所体会到的悠閒。那时候我已经知道人在这里流血流汗求生斗死,这种藏着人生许多秘密,除非你仔细看,认真看,你将视而不见。

虽然匆匆一瞥,至今不能忘记,一座水旱码头的複杂与嘈杂,一种完全不同的生活方式,每个人的脸色都很奇怪,像家中刚刚发生了什麽变故。他们站在生存的第一线,我不了解那个世界,也就看不懂他们的脸。

来到老河口,看出岁月是在拚拚打打中过,这里才是烘炉,是战场,才有大会战的威势。工商业的节奏操纵我的心跳。我喜欢那种感觉。

然后,我不容分说的上了船。

我们的船小,也老旧,穹形的篷很低,差不多要爬进爬出。空间虽然局促,还是要维持男女有别,一条粗席自上而下把船舱分成两半。押船的江老师一家先上了船,夫妻隔席而卧。不用多问,我只有把背包放在江老师的枕头旁边。一分校有个女生也来同船,理所当然,她去挤江师母和孩子。江老师是个非常瘦小的中年人,说话有气无力。他不抽烟,在那年代,抽烟往往是一个中年男人的健康证明。我看他来押船也是个名义,他若爬山,也是餵狼。

船上当然还有撑船的老大。这个人沉默寡言,气氛沉闷,好像给这条骨节响动的老船添了许多载重。后来知道了:江老师早已养成习惯,所有的气力都留着讲课的时候用;江师母害偏头痛,怕声响震动;船老大的陝西话很难懂,懒得和我们纠缠;那位女同学则是心事重重。

第二天天气很好,风向对我们有利,船老大扬起帆来,我说了一句「一帆风顺」。不料那船老大毫不客气的说:「呸,呸!」又摇着手说「没那事!没那事」!我又惊又窘,江老师觉得他不能不说话了:「你犯了他们的忌讳,他要破解。」

船上有那些禁忌?江老师说,这问题不能在船上答復,要中午停船休息的时候到岸上去答復。“从现在起,你暂时忍一忍,别说话。”

中午下船休息,江老师破例爲我补了半节课。他说,人到新环境,要紧的是别犯忌,所以“入国问禁。”人在船上不能说“帆”,因爲“帆”和“翻”同音。凡是“翻”的同音字都是船家的大忌。“吃饭了”要说“吃米了”。船家多半不让乘客打牌,又是“番”,又是“碰”,防不胜防。有个军官坐船押送人犯,他说“犯人”,船老大马上恶形恶状朝他喷唾沫星子,军官莫名其妙,上去给船家两个耳光,闹了一场军民纠纷。

也不许说“倒”。由此引申,南洋群岛,捣乱,级任导师,都不能说。在这里,日本帝国主义不能打倒,“道可道,非常道”也不能念。有一群基督徒坐船,每逢吃饭之前,领队的人说:“我们祷告”,船老大朝他“呸,呸,”每天睡觉之前,领队的人说“我们祷告”,船老大也朝他们“呸,呸,”结果教徒们群起而攻,指着船家叫“撒旦”,船家也大怒,要赶他们下船。

一条船是一个特殊的小社会,它有它的“文化”,似乎创造了一套语言,而船老大有无上的权威。我们不属于那文化,所以东也是禁忌,西也是禁忌。禁忌製造沉默,也可以说对付禁忌的办法是“不作爲”。我想起小时候,每逢大年初一或者祖母的寿辰,全家老少都没有什麽声音,只听见鸡鸣狗吠,正是因爲这时节禁忌特别多。我后来也受过威权专断统治,积累更多的经验。在一个简单的封闭的空间里,似乎没有理由非说话不可。

船近郧阳,两岸的山峰又向前近了一步,用那些高不可攀的岩石做了江的堤岸。江面很窄,水就加了几倍的速度,深深浅浅,彷效鲁宾逊在石岸上刻下记号。

水像是从山上来,从无数缝隙中流出来,那些皱痕都变作水,水无尽无休地挥霍着山,也不知道那些山会不会瘦了几圈,矮了几尺。在这样窄的水道里,山显出瀑布的性格,这条水真的成了一匹白练,可以横过来铺在膝上一段一段傻看。

可是,山是穷山,水是恶水。几千年发生多少地震?山上的岩石碎裂,掉进江心,形成一个一个浅滩,是航行最大的阻碍,断缆沉船,多少行人泪。

山近了,山脚的人家也近在眼前。全是石板屋,像梯田那样一级一级排列起来,那由人走出走进的门,你可以说是洞窟。山东人说“河边出财主”,郧阳推翻了这句话,他们穷,甚至不能供给我们一杯清洁的饮水。在这里很难找到“文明”,即使是一张月份牌;这里却可以找到“文化”。那就是鸦片烟!我上岸乱步,望着没有历史的老人,没有前途的孩子,更难过的是他们没有现在……这时,我忽然闻到一阵阵鸦片的“芳香”!我把船上的人都叫过来,一同爲这意外的发现而惊愕而悲酸。

我们逆水行舟,地势越走越高,江面宽阔水势舒缓的地方可以凭藉一帆好风,越过激流浅滩就是依赖“縴夫”。縴夫的职业是像拉车一样的拉船。这时爲减轻船重,乘员都上岸步行,这就给我们一个机会,清清楚楚地看见他们的工作。在竹縴的末端,他们一个工作群前后错落的分佈着,爲了节省鞋子,他们赤足,爲了节省衣服,他们裸体。不知从那一代起,縴夫的先进发现劳动最容易损坏衣服,而他们这些在荒山野岭流血流汗的人穿衣服也毫无意义!在这些梯形的小村庄里,縴夫是主要的生産者,是全村的菁英分子,他们的需要先被视爲特权,后被视爲当然,所以,他们从洞窟里走出来的时候已一丝不挂,根本省略了穿衣服脱衣服保管衣服之类的麻烦。在有工可以做的季节里,他们赤条条来来去去,俨然是自以爲穿了新衣的国王。

这个工作群的最前端,有一个衣履整洁的人,他一面走一面唱歌,縴夫是依歌声的节拍用力或换步,把各个分散的力量一致集中。在那歌声里,我无法安顿自己的思想感情,二十世纪!人兽不分的生活!管教养卫的国民政府!但是,据说,这般意见不是侮辱了劳苦大衆,就是破坏了政府的威信。

我或者可以说,这不是风景,一切不是风景二字所能概括。爲甚麽,到底爲什麽,这样优美的风光,这样龌龊的生活?土地不是爲人民而设吗,爲什麽只看见骄傲的山水、猥琐的人民?“厌看人寰且看山”,没有办法,眼睛看的是山,心里想的是人。山在两岸夹峙,像看护临床那样守望着水,水是果断的也狡狯的从她们的臂弯里逃脱,逝者如斯,却把我们的縴夫牢牢地拴在缆索上、拖着那个肮髒的破旧的奇形怪状的东西,世世代代,生生死死!

縴夫有他的不得已。山地比农村更落后、更劳苦,每座山都是一张脸,愁纹深刻,肌理僵硬。每个山地人的脸也是一座山。就说我们的船家吧,他从来不用卫生纸,每天蹲在船尾方便,事后伸出手指收拾一下,再把手放进江水冲洗。他也从来不用肥皂。正是这双手,每天还爲我们煎鱼煮饭。我们又何尝得已?

恕我直言,我实在无法爱他,我们和他共处,出于“一时的不得已”。推想由国民政府委派到此山此水“爲民父母”的人,他们是否爱那些鱼腥刺鼻的石板屋?是否爱那些出生以后从不刷牙的儿童?是否爱那脱光衣服拉縴、穿上衣服抽大烟的男子?我看他们心里也没有爱,他们来到这块只生石头不长五穀的土地上,也是“一时的不得已”。天不时,地不利,匹夫夜呼“人民的军队爱人民”,江水沸腾。

即使是踏着高低不平的石板路长大的年轻人,心里恐怕也有个“不得已”的念头,看他用什么样的眼睛注视悠悠江水,又用什么样的眼睛打量这些匆匆过客!他们一定觉悟只有远走高飞,只有化成蛾丢弃了茧才可以自救。“人挪了活,树挪了死!”走吧,门外就是东去的大江。顺流而下,易,溯江而上,难,离家的人一去不归,留下来的人断奶,含着一个又一个奶嘴,忍受永远的不得已。

想起两千里的长程,一路上听各地民谣小调胡琴洞箫,风味不同,总起来都是愁苦。想河南的旱灾,千万灾民到阜阳就食,男童女童头上插着草标,待价出售。淮上水灾,灾民牵着儿女的手沿街叫卖,男孩无人问价,壮汉抢吃抢喝,爲一个馒头遭人用扁担打死。想那场瘟疫,多少人走路摇摇摆摆,扑通倒下去,再也起不来。妇人坐在牆角里,死了,怀里的婴儿还在哭哭啼啼寻找奶头。那时是热血青年,钢铁肝肠,现在回想,椎心般的痛。有人说,这算什麽,你见识少,大惊小怪!我不敢反驳。李自城攻破北京的时候,崇祯皇帝问女儿“汝何不幸生于帝王家”,他不知道在他治下有无数百姓早已问过自己的女儿“汝何不幸生于百姓家!”他何尝明白“不幸生于百姓家”是因,“不幸生于帝王家”是果。

政府,也是老百姓的另一种“不得已”吧?如果他们有声音,他们也会说,“请恕直言,我实在无法爱你。”一九四九年机会来了,国民政府和人民互相遗弃,不必争论谁先遗弃了谁。