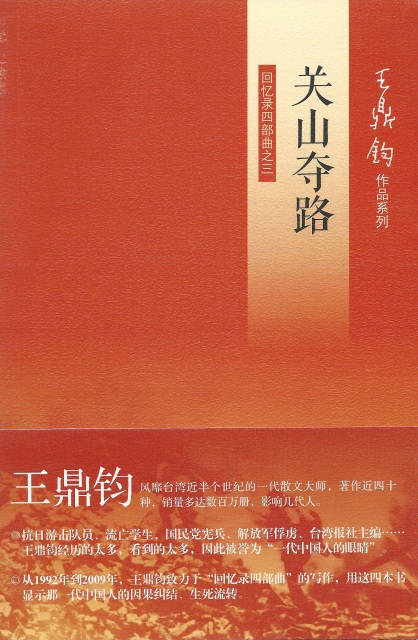

關山奪路 (簡體字版)

SKU:

$0.00

Unavailable

per item

出版發行: 北京三聯書店

出版年: 2013 (2013年 1月初版)

總頁數: 278

ISBN 978-7-108-04229-3

内容简介 (王鼎钧回忆录四部曲之三):

中国在八年对日抗战之后,接着是四年国共内战。<关山夺路>一书就是作者王鼎钧在内战中的遭遇。那时万民流离失所,王鼎钧从军觅食,在中国大陆奔驰六千七百英里,经历了国民政府的宪兵训练,东北接受,平津会战,解放军战俘营拘禁,京沪撤退,在大场面中掇拾小故事,以「冰山理论」从小故事见大局变化和众生苦难。全书各章中作者独得之逸闻、轶事、掌故无数,以作者之突困求生为主线一以贯之,作者称之为串珠式写法,对读者非常有吸引力。论者认为「此书气势奔腾澎湃,与历史大江的节奏相应。」「对熟知的事件有非常新鲜的感觉,重新认识历史。」史家认为此书「以细节为史籍作补充,堪称庶民历史的典范之作」。教育界人士建议现时的年轻人一读此书,了解他们的父兄一代。

出版年: 2013 (2013年 1月初版)

總頁數: 278

ISBN 978-7-108-04229-3

内容简介 (王鼎钧回忆录四部曲之三):

中国在八年对日抗战之后,接着是四年国共内战。<关山夺路>一书就是作者王鼎钧在内战中的遭遇。那时万民流离失所,王鼎钧从军觅食,在中国大陆奔驰六千七百英里,经历了国民政府的宪兵训练,东北接受,平津会战,解放军战俘营拘禁,京沪撤退,在大场面中掇拾小故事,以「冰山理论」从小故事见大局变化和众生苦难。全书各章中作者独得之逸闻、轶事、掌故无数,以作者之突困求生为主线一以贯之,作者称之为串珠式写法,对读者非常有吸引力。论者认为「此书气势奔腾澎湃,与历史大江的节奏相应。」「对熟知的事件有非常新鲜的感觉,重新认识历史。」史家认为此书「以细节为史籍作补充,堪称庶民历史的典范之作」。教育界人士建议现时的年轻人一读此书,了解他们的父兄一代。

Sold Out

选文试读:(一)我所看到的日俘日侨

抗战胜利,日本军人缴械投降,叫做日俘,住在中国的日本平民仍然叫日侨,中国政府设立了一个机构管理他们,这个机构的名称,今人说法分歧,我记得我看见的招牌是「日侨俘管理处」。侨俘两个字破例密接,印象深刻。

那时「中国本部」(不包括东北和台湾)有日俘一百二十八万三千多人,日侨约八十万人,中国政府要把他们送回日本,当时称为「遣俘」和「遣侨」。那时「中国本部」使用广州、上海、秦皇岛、青岛等十三个港口进行遣送工作,上海最受重用,资料显示,上海港口送出日俘七十六万人,日侨约六十万人。我们逗留京沪时,遣送工作还没有结束。

国际通例,战胜国有权使用战俘的劳力。我们到南京时,看见日俘正在挥汗修路,江湾新建的机场尚未修好,仍由日俘继续施工。多年后,美国好来坞拍了一部有名的电影:「桂河大桥」,演出英军战俘修桥的故事。虽然是做了俘虏,为敌人修桥,那个英军上校还是很兴奋,他说,身为军人,一生做的都是破坏工作,难得有机会建设,他一定要督率部下,提高工程水平。日军攻打中国,一枪一个洞,一弹一个坑,留下无数断桥残壁,徵用他们出力建设,也是一种教育。

有一天,我去看他们修路,皇军一变而为苦力,也是千载难逢的景观。那时机械器材缺乏,修路还是靠锹和镐,他们挖过许多战壕掩体,操作十分熟练。动作比较慢,似乎不甘心?但是一锹一镐下去很确实,不敷衍了事,也没看见有人擅自休息走动或抽菸喝水。军官带队督工,工地狭长,他不停的走动察看。盟军规定,日俘遇见战胜国的军人,不论对方阶级高低,都要敬礼,而对方不必还礼。(这是长官惟一叮嘱过的注意事项。)乖乖,他向我敬礼的时候,我还真觉得如在梦中。下次再去,我到马路对面远远的看,躲着他。连上有个班长,他每天故意走过工地,每天享受一个敬礼,大日本皇军的军官,动作敏捷,姿势正确,从未违背盟军的规定。我听见有人笑那班长无聊,那班长说,「抗战八年,除了这个,咱们还能捞到甚麽?」

我也曾到江湾看日俘修机场,那裡参加劳动的人数多,一片黄尘中黄蚂蚁成群蠕动,乍见之下,产生错觉,还以为他们构筑工事,包围上海。我看见他们整队归营,儘管鞋袜破旧,军服肮髒,他们的队形仍然成列成行,目不斜视,无人交头接耳。官长的军服上业已卸除那些显示阶级尊严的佩件,外形和他们一样狼狈,同时也失去了关乎他们生死荣辱的权力,可是他们对长官的尊敬服从丝毫未减。那时怎麽也没料到,两年零十一个月后,我狼狈奔往江湾,由江湾逃出大陆。

听说上海的慈善机构想捐一批鞋袜给这些日俘,人家不要。如果说日俘决心给京沪人士留下「去思」,他们办到了,报纸杂誌不断有人称道他们。据说他们在投降前一天照常出操上课,纪律严整。据说投降后照常整理内务,被服装具一丝不苟。据说缴枪之前把枪擦得乾乾淨淨。据说他们登船回国,秩序井然,无人抢佔好位子,而且让妇孺优先。他们的财物都得留下,只准带很少的钱、很少的随身用品,例如五百日元的现款,一隻手錶,一隻自来水笔。宪兵检查严格,据说他们无人违反规定。

不久,我们走海路赴东北,葫芦岛登岸,正是夕阳西下,我看见许多日本侨民在码头上排成队伍,接受检查,老人弯着腰,排在最前面,然后是妇女,牵着小孩子,最后才是青壮男子。队伍很长,没有声音,图画中才有那样的沉默,只听见海浪拍打堤防,连小孩子都不走、不跳、不哭、不叫。海水中一艘轮船等着送他们回国,记得是一艘年久失修的老船,外壳油漆班剥,我当时有一个念头闪过:如果海上起了大风大浪,这样一艘船能把他们平安送到日本吗?

「可怕的日本人」!京沪的论客如此判断,他们籍小报一角,谈日本军人在琉磺岛上的壮烈,谈日本侨民在塞班岛上的壮烈,谈「自杀飞机」在空中的壮烈。我今天重读关于「神风特攻队」的记述,两千五百一十九个日本青年,志愿献身,他们驾着特製的小飞机,带着重磅炸弹,全速冲向美国军舰,粉身碎骨。他们炸沉了普林斯顿航空母舰,怀特普来恩斯航空母舰,以及其他军舰。美国的生产力雄厚庞大,马上可以补充损失,日本的自杀飞机却用光了。无论神风队如何英勇,日军在太平洋战场上仍然节节败退,亡国的命运注定,神风战术不能挽回。最后,执行此一战术的日本第五海军航空司令宇垣,亲自登上自杀飞机出动攻击;发明此一战术的海军参谋长大西切腹自杀,他留下遗书,对英勇牺牲的神风队员道谢,对那些队员的家属道歉。

日本政府欺骗了日本青年,执行骗术的将领过于「入戏」,「入乎其中」而无法「出乎其外」,跟着假戏真做了。但是我至今不能认定这是中肯的论断,无论如何,日本军人的品质是优秀的,日本政府浪费了他们。无论如何,政略错误不能由军人用投降叛变来纠正。战地军管,军权至高,当地司令官以通敌和作战不力之类的罪名杀了多少人!结果高级将领以千万士兵做投降的资本,换一个新官位,无论如何我不能承认这样的军人「优于」那样的军人。

然而那样的军人的确可怕。抗战时期,我们都熟知兵学家蒋百里的名言,他说日本盛产清酒、樱花和鲤鱼,这三样东西可以代表日本人:清酒没有后劲,象征日本的国力难以为继;樱花突然满树盛开,也一夜败落乾淨,象征日本的国运无常;厨师烹鱼前,鲤鱼躺在砧板上不动,象征日本人的武士道精神。可怕的是清酒喝光了、酒厂再造,樱花谢尽了、明年重开,鲤鱼死了、来世轮迴,京沪论客高分贝呼喝,教人莫唱「何日君再来」。

投降,日本军人一万个不甘心,閒言閒语很多。中国政府派陆军总司令何应钦飞南京「受降」,日军总参谋长小林浅三郎呈递降书,两人留下历史性镜头。我乍见那张照片时,觉得甚麽地方不对劲,看了几十年,终于看出眉目来,那位降将双手送出「那张纸」时,纸离桌面太近,太低,「那张纸」也没过桌面的中线,何大将得伸长胳臂俯着上身接过来,「降将」有机心,何上将恐怕是有些慌张。单就那授受片刻而论,日本没输。

然而一般军人也的确可怜,无论精神上、物质上他们都贫无立锥,日本的一切资源都被战争耗尽,「人活着不是单靠食物,」他们回去连食物也没有。如果他们中间有人强姦过中国妇女,此人的妻女正在卖淫,如果此人放火烧掉中国人的房子,此人的祖居己被烧夷弹或原子弹化为灰烬,如果此人用他的东洋皮靴踢过中国人的孩子,中国学童正把日本孩子推入水中。即使此人从未抢过中国人的东西,他的家已遭中国游民侵入,喜欢甚麽拿甚麽,「你们从中国人家裡抢来的、我们收回。」即使此人一向尊敬中国读书人,中国学生打日本教师也形成一时风气。

东北人性情刚烈,属于「北方之强」,那时他们远在「化外」,没听见「以德报怨」的广播,「恩仇不报非君子」,动手杀死许多日俘。多少日俘日侨被飞机炸死,被老百姓杀死,衣服被人扒光冻死,多少人生了病,得不到治疗,也是一死,还有不少人自杀而死。死神一次一次筛选,最后大难不死,再回到日本去受罪。现在读台北中央研究院出版的<日治时期在满洲的台湾人>,书中有许多见証,跟我当初听到的传闻八九不离十。

天皇下诏投降,教他们「不能忍者忍之,不能受者受之,」可怜天皇那裡知道个中隐痛辛酸。「忍」能维持自尊,也许这是日本人的特点,但是也只有在中国人手中办得到,或许可以说,这才是中国给他们的特惠。「南京大屠杀」一笔帐,算来算去算到日军将领谷寿夫头上,他是第六师团长,一九四五年进佔南京。中国法庭审判他,他十分庄重的说,他不知道有大屠杀,他从未下过那样的命令,但是他说,如果他的部下真的那样做了,他有责任,他愿意负起责任。声调沉稳,要言不烦。中国法庭杀了他,「杀身体不能杀灵魂的不要怕他」,大体上说,盟国法庭杀战犯,仅仅杀了他们的肉体,我写这篇文章的时候,幽魂早在日本復活。任何国家都得有国魂,日本打造国魂,二战战犯的幽魂也做了材料,十四名甲级战犯的灵位移到靖国神社--、日本的忠烈祠。二OO一年盂兰盆假期,日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社,他说,那些战犯在艰难岁月中怀着对祖国未来的信念,血洒疆场,英灵不泯。

我们到了渖阳,听到苏联军队干的坏事。姦淫掳掠的事容后再谈,单说对待俘虏,史大林把二十八万日俘运往西伯利亚做苦工,飢寒交迫,劳动量很大,估计他们以青壮之年憔悴而死,史大林杀了他们的身体,也杀了他们的灵魂。一九五O年,苏联把「在中国犯罪」的日本战犯交给中共,其中包括在山东执行「三光」政策的日军第五十九师团中将师团长藤田茂,关东军製造细菌武器的七三一部队支队长神厚秀夫。中共还是杀了他们的灵魂。

日本关东军大约有十万人不愿投降,抛弃妻子儿女,遁入长白山中,再也没有出来。长白山区冬季有四十天下雪,气温经常在摄氏零下四十度左右,他们没有生存的条件。奇怪的是没有人逃回来,估计最后的结局是集体自杀,而且是少数人控制多数人强迫自杀。他们的妻女担当另一种角色。那时国民政府船隻有限,东北的遣送工作排在最后,我到渖阳时,马路两侧日侨摆了多少地摊,出售他们带不走的东西,维持目前的生活,大件如钢琴沙发,小件如玩偶花瓶,虽说家产充公,当局并未禁止。那些专售「小件」物品的地摊最有看头,日本文化琳琅满目,地摊后面几乎清一色的「跪」着一个女子,绝对没有男孩子出现,只有他的母亲或姐姐,她们给「男子」留面子。她低着头,双目下垂,并不真正照顾她的货物,任凭顾客自动取货,自动照标价付款,如果有人白白拿走,她也没有任何表示。偶然有男人(多半是关内来的中国大兵)伸手去摸她的脸蛋儿,强迫她抬起脸来,她的反应是「三不」:不合作,不挣扎,不出声。

那时还有日本女子沿街叫卖自己製作的食物,据说她们都是日本官员的女儿。日本女子也在街头搭建临时的小木屋卖酒,拉起白布条做成的广告,中年妇女炒菜,少女担任招待,二十岁模样的少女,穿着和服,站在柜臺裡面,端出咸豆花生米,把酒盃斟满。顾客多半是东北的工人或马车夫,这些粗卤的男人乘其不备出手突袭,摸她们的胸脯,或者揪住头髮吻她的脸,她们都能说汉语,可是没有抗议争吵,也不流泪,默默承受一切。

资料显示,东北地区有日侨一百三十万人。渖阳一地大约有二十万人,其中妇女佔百分之七十,包括由日本来的营妓舞女。日本佔领东北后,向东北大量移民,移民是他经营东北的重要手段之一,日本人是特权份子,一声投降,全成了搁在沙滩上的鱼。那时她们非常恐惧,她们熟知日军在中国造了甚麽样的孽,伸长了脖子等待中国军人的屠刀。她们为丈夫乞命,为子女乞命,为自己乞命,既而发现中国男人所要的不过如此。她们也弄不清楚眼前这个中国人谁有多大权限、谁能发挥多少影响力,她们完全顺从「中介人」的摆佈。

所谓中介人,主要的是日俘管理所的中国干部,各方「权势」向他们要女人,他们晚间把年轻女子送到指定的地方。渖阳外围某市的市长,每夜换一个日本女子侍寝,他向人夸耀,他打算一年睡三百六十五个日本女子,自称民族英雄。管理日侨的处长和他所属的许多所长,都由当地党政要员兼任,他们从来不把这项兼职写在履历表上,他们的传记和墓誌铭夸尽当年勇,从未提起管理日俘这一段。

「淫媒」之类的人物也应运而生。我有一位本族的长辈,他在关内工作,因业务需要,经常往来渖阳,为起居方便,他在渖阳市买了一幢日式房屋,他若不来渖阳,房子就由他军中的密友们自由使用。管理房屋的副官告诉我,许多上校、少将级的人物轮流在那幢房子裡宿夜,年老的日本妇女晚上送年轻的日本女子来,那些军官喝酒的节目也省了,有时一个人睡人家两个,有时两个人睡人家一个。关于这幢房子和它的主人,以后还有故事可讲。

美色也是阶级,漂亮女子总是归官位高的人,门当户对。聪明的美女也总是赶快找一个「英雄」献身,受他的保护,免得再去伺候一个一个「人下人」。那年代,女囚收监以后,倘若无背景而有姿色,很可能由典狱长之类的人物召去陪睡,若是不从,她就会落进那些看守员的手裡,他们轮流纵慾,使她悔不当初。日本女子毫不迟疑接受了她们的命运,而且竭力减少了损害。

据说在床上,日本女子委屈迎合,那一份从裡到外澈底奉献,才真是「无条件投降」。而且她们穿着华美的和服来,脱掉和服,裡面并没有内衣,男人的这份骄傲和享受,也许只有皇帝召幸后宫嫔妃才可以得到。日本男人太刚,幸亏日本女人来补救,战胜国的男人尝过日本女子的委婉承接之后,对这个战败国有宽恕心。

后来我到台湾,结识了一位剧作家,他当年在军中做政工,他的部队第一批出关,进佔渖阳。他的官阶虽然低,却也有一段醇酒妇人的日子,他说,他们当时的口头禅是「以个人幸福庆祝抗战胜利」。他胸中有许多日侨女子的故事,但是没来得及写出来。

我从他那裡知道,日本的少妇和少女,装束有别,他们找来的都是少妇,上了床才发现是少女。他们纳闷:向来只见少妇冒充少女,何曾听说「反串」?后来明白了,日本少女认为贞操神圣,妇人就没那麽严重,她以少妇装扮保留自尊心,同时她也表示大割大捨,没有甚麽「过渡」。那时中国男人嫖妓,也指明要日本女子,老鸨常以中国女子冒充。有经验的嫖客说,识别真伪很容易,你把手伸进女孩子的衣服裡,抚摸她的胸部,如果她的肌肉温暖柔软,她是日本人;如果她的肌肉冰冷僵硬,她是中国人。面对横逆,日本女子有她的哲学,她完全撤除了心理的防线。日本女子挂在十字架上,替日本男人担当罪孽。

动荡之世,「每一个维持尊严的男人,背后都有一个牺牲尊严的女人。」日本男人亏欠中国人,中国男人亏欠日本女人。并不是每一个女人都有美色,正如并不是每一个男人都有权势,双方都有自知之明,不得已而求其次,连我们的几个班长都没留空白,他们总是白天外出,匆匆赶回来参加晚点名,一脸酒色财气,连长训话,要求大家「节制」。后来知道,美军佔领日本以后,日本女子为美军官兵佈置温柔乡,赚外汇,也争取美国对日本的同情。美国记者发出报导:「东京的妇女大半是妓女」。中国记者水平高:「日本的女子大半是西施。」西施牺牲肉身,图利本国。我写这篇文章的时候,台湾企业家许文龙旧话重提,他称赞日本女人牺牲色相,挽救日本危亡。

选文试读:(二)天津中共战俘营半月记

解放军攻克天津的时候,对处理大批俘虏已经累积了丰富的经验,缴械就擒的国军官兵也很合作,好像一切水到渠成。

我的遭遇或许有代表性。我们这十几个后勤军官听从解放军的指挥,离开住所。路上只见掉下来的招牌,断了的电话线,倾斜翻转的电车汽车。成群结队的解放军交臂而过,没人看我们,我偷偷的看他。我们走进一所学校,只见成群的俘虏从各个方向陆续涌来,挤满了房子,挤满了院子。他们都是在第一线缴械就擒的战斗人员,军官跟士兵穿一样的衣服,一律不佩符号,但是你仍然一眼可以分出阶级,比方说,士兵穿又髒又旧的军服,连长穿乾乾淨淨的军服,团长穿崭新的军服。解放军的一位营指导员坐在校长办公室裡管理我们,我们人数这麽多,他们仅仅一位营指导员,身旁几个通信兵,门口几个卫兵,胸有成竹,不慌不忙。他们已有丰富的经验。

虽说是押送和集中监视,他们并未怎样注意我们,反倒是我,我没忘记我是(或者准备是)一个作家,赶紧趁机会观察新事物,「观察」是作家的第二天性。虽说是东北解放军入关,那些战士并不魁梧健壮,个个脸色憔悴,嘴唇皴裂,双手赤红,我耽心他们生冻疮。有人光着头,大概是战斗中失去了帽子,倒是没人伸手来摘我们的皮帽子,很难得!他们没穿大衣,腰间扎着宽大的布带,想是为了御寒。装备陈旧,多是民间用手工缝製,土布的颜色单调,军容灰暗,只有腰间插着一双新布鞋崭新,兵贵神速,他们一昼夜可以急行两百华里,鞋子是最重要的装备。还记得国军宿营的时候,照例派人四出侦察,报告说百里之内并无敌踪,于是放心睡觉,谁知拂晓时分已陷入解放军重重包围,神通就在这双布鞋。个别看,解放军那裡是雄师?何以集体表现席捲江山?当时被俘的国军军官陷入沉思,没有答案。

我设法挤到办公室门口去看指导员,他抽菸,看不出香菸牌子,闻气味品质不坏。一个国军军官挤进来向他介绍自己是是甚麽团的团长,跟指导员攀同乡,团长是在战斗位置上被俘的,他已经好多天没回家了,要求指导员行个方便,让他回去看看孩子,他发誓一定回来报到。又有一个军官挤进来,他说他跟解放军司令员刘亚楼是亲戚,刘亚楼指挥解放天津的战斗,目前人在市内,他要求去找刘亚楼见面。那位指导员一面抽菸一面微笑,慢动作撕开香菸盒,掏出铅笔来写字,他用香菸盒的反面写报告,向上级请示。通讯兵去了又回来,字条上面批着两个字:「不准」,用的也是铅笔。他们的公文程序怎麽简化到这般程度,我非常惊异。指导员拿批示给他们看,不说话。

战斗结束了,许多国军军官没有回家,有些太太真勇敢,牵着小孩出来找丈夫。她们有人找到我们这一站,卫兵不许她们进来,但是可以替她们传话,「某某团的副团长某某在这裡没有!你太太带着孩子在门口找你!」这样的话由大门外传到大门裡,由院子裡传到屋子裡,没有反应。于是有人高声喊叫,重複一遍又一遍,还是没有回声。于是有人低声议论,就算他在这裡也不敢出头承认,他还想隐瞒身份呢。那时国军军官被俘后常常谎报级职姓名,武官冒充文官,将校官冒充尉官,这样做都是枉费心机,以后还有多次清查,总有办法把你一个一个揪出来。

俘虏实在太多了,解放军不断增加临时收容的地方,我们这裡一批人疏散出去,腾出空间,开始进行下一个程序,「区分山羊绵羊」。第一步,军官和士兵分开,他们把士兵带走了。第二步,上校以上的军官和中校以下的军官分开,他们又把上校以上的军官带走了。斩头去尾,我们中间这一段人数最多,这才发现我们那个单位只来了我们十几个呆鸟,别人早有脱身之计,人人祕而不宣。两个月后我逃到上海,发现我们的新老闆先到一步,住在一栋花园楼房裡。四个月后我逃到台北,陆续遇见许多同仁,他们也都是狡兔。

俘虏分类之后进行编队,编队之后立即前往指定的地点受训,指导员不再微笑,也没有讲话,他只是冷冷的看部下工作,他的部下也不多讲话,只是冷冷的工作,一片「晚来天欲雪」的感觉。他们为甚麽不讲话?这是不祥之兆吗?由闹烘烘到冷冰冰,看看日色西沉,解放军似乎要赶快把俘虏弄出天津市区,出门以后指导员不见了,他的脸色还像块冰压在我心上。我越走越心虚,胡思乱想。

还好,我们一直走一直走,走到杨柳青,东看西看好像没有杨柳。一直走一直走,走到北仓,看见碉堡残破,交通壕翻边,铁丝网零乱,大概是砲兵猛轰造成的吧,想见战斗还是很激烈。我们一直走下去,有路可走就好,这夜无星无月,野外有人不断发射照明弹,(为甚麽?)显示最后的战时景色,冷光下依稀可见队形蜿蜒。途中队伍距离拉得很长,身旁没人监视,可是一个人也没逃走。走了半夜才投宿农家,老大娘为我们烧火做饭,整天仅此一餐,可是并不觉得饿。

第二天黎明上路,有大队解放军同行。我放慢脚步,一再用眼睛的馀光打量他们,他们的基本教练简单马虎,肩上的步枪东倒西歪。我注意他们的枪械,那时,「共军用小米加步枪打败国军的飞机大砲」,已经成为流行的口号。我看见日军的制式步枪「三八式」,国军的制式步枪「中正式」。我心头一懔,想起我在渖阳揹过擦过的那枝枪,那枝枪流落何方?我还记得它的号码,真想看看他们每个人的枪,看他们的号码离我多近多远。解放军打天津,除了飞机以外,大砲机枪冲锋枪甚麽武器都有,据「火器堂」网上资料,抗战八年,内战四年,联勤的兵工厂大约製造了五十万枝中正式步枪,我想平津战役结束时,总有三十万枝已经握在解放军手中了吧?韩战发生,中共派志愿军抗美援朝,正是用「中正式」跟联军大战三百回合。

我们一直往北走,天气忽然起了变化,风沙扑面而来,那风沙强悍诡异,难以形容。我拉低帽沿,掏出手帕遮脸,闭紧眼睛赶路,每隔几秒钟睁开一条缝,看一看脚下的路,尘土细沙趁势鑽进来。四面一片濛濛的黄,空气有颜色也有重量,鼻孔太小,难以呼吸。我想到我的眼睛,那时我只为眼睛耽忧,作家可以没有手,没有脚,必须有眼睛。现在我知道,那天我们遇上了「沙尘暴」,西北风挟带内蒙的尘沙,向南扑来,它一年比一年严重,现在已经形成天灾,华北东北都成灾区。现在「沙尘暴」过境的时候,人取销户外活动,飞机停飞,沙尘落地造成「沙化」,土地没法耕种,人民没法安居。专家总是往坏处想,他们忧虑多少年后,东北华北一半变成少漠。倘若真有那麽一天,后世史家会指指点点,国共两党兴兵百万,血流成河,争的就是这几粒沙。

当时风沙中辛苦挣扎,那会想这许多,我只耽心我的眼睛。好不容易到达目的地,风也停了。那是一个很大的村庄,瓦房很多。我们先在村头一字排开,解放军战士抬了一个箩筐来,我们在军官监督下自己搜查自己的口袋,把所有的东西掏出来,钞票,银元,戒指,手錶,都放在箩筐裡,我能了解,这是防止我们逃亡。所有的文件也要放进去,钢笔,照片,符号,日记本,我明白,这是要从裡面找情报。他们做应该做的事情,好在我除了一张符号以外,甚麽财物也没有。我的职位是个上尉军需啊,军队裡不是常说「穷书记、富军需」吗,解放军官看了我一眼,他怎知道我实际上是个「穷书记」?似乎怀疑,倒也让我过关。他强调受训以后所有的东西都会发还,这位军官是我们的指导员。

下一步是分配住宿的地方,我们住在地主留下的空屋裡,屋裡没有任何家具,大概是「阶级斗争」取走了一切浮财。每一楝房屋都没有门,应该是民伕拆下门做担架去支援前方的战争。每一栋房屋也没有窗櫺,这就奇怪了,我想不出理由来。既然门窗「洞」开,解放军战士管理俘虏,要看要听,十分方便。夜间风雪出入自如,彷彿回到抗战时期流亡学生的生活。

我必须说,解放军管理俘虏还算和善宽鬆,伙食也不坏,一天两餐,菜裡有肉。当然我们仍然要踏灰跳火,早晨起床以后,第一件事情是集体跑步,这时,住在这个村子裡的俘虏全员到齐,大概有两百人左右,解放军驻扎的武力大约是两个班,果然一以当十。跑步之后,大家在广场集合,班长登臺教唱,第一天学的是「解放区的天、是明朗的天」。这天夜裡降了一场浅浅的雪,天公慈悲,没颳大风,早晨白云折射天光,总算晴了。第二天学的是「换枪换枪快换枪,蒋介石,运输大队长,送来大批美国枪。」我听了不觉一笑,也不知他们有幽默感、还是我有幽默感。

所谓受训,除了跑步,就是唱歌。跑步容易唱歌难,终于有这麽一天,早操以后,班长教唱,劈头就是「蒋介石,大流氓,无耻的汉奸卖国贼。」我张口结舌,这未免太离谱了吧?我读过教会历史,当年罗马帝国打算消灭基督教,把教堂屋顶上的十字架拆来摆在地上,命令教徒一个一个践踏,如今解放军玩的是同样的把戏。大约人同此心,解放军班长领头起句以后,全场默然,指导员一向不说话,脸色像上了一层釉子,这时带着枪兵走过来,指着我们的鼻子喝问:「你为甚麽不唱?为甚麽不唱?」队伍裡这才有了嗡嗡之声。他不满意,又一个一个指着鼻子喝令:「大声唱!大声唱!」队伍裡的歌声这才一句一句提高。

我一直不肯学唱,于是被指导员带进办公室。我模彷朱连长向副团长抗辩的态度,立正站好,姿势笔挺,有问必答,一口一个「报告指导员。」他好像很受用,但是仍然厉声斥责,「你已经解放了,为甚麽不唱解放军的歌?」我告诉他,我是唱八路军的歌长大的。不待他考问,我自动唱起来,我採取提要式的唱法,「在那密密的树林裡,有我们无数好兄弟。」唱了两句,马上换另外一首,「风在吼,马在啸,黄河在咆哮。」再换一首,「延水浊,延水清,情郎哥哥去当兵,当兵要当八路军。」再换一首,「中国人不打中国人,抗日军不打抗日军。」

他大喝一声:「够了!你这些歌现在没人唱了,你到这裡来受训,就是教你赶上形势。」我说报告指导员,八路军的那些歌真好,我们爱唱,有人禁止也禁不住。现在教的歌那裡比得上?现在这支歌怎麽这麽低俗?这那裡像解放军的歌?我不顾他的反应,连唱带说,他用锐利的眼神观察我,好像看我的精神是否正常。我后来我知道,他们认为抗拒争辩都是真情流露,他们对「真情」有兴趣,如果我马上无条件适应,他反而认为是虚伪,他们厌恶虚伪。

他沉默片刻,忽然问我对这裡的生活有甚麽意见。「报告指导员,没有意见。」怎麽会没有?他不信。「报告指导员,抗战的时候,国民党的游击队捉到了八路军要活埋,我们都是该死没死的人,在这裡吃得饱,睡得好,当然没有批评。」这几句话他听得进。你对国民党还有甚麽幻想?「报告指导员,没有任何幻想。」是不是还想倚靠蒋介石?「报告指导员,我跑江湖混饭吃,从来没倚靠蒋介石。」大概这句话太没水准,他皱了一下眉头。那麽你对自己的前途有甚麽打算?「报告指导员,我的父亲在南京做难民,我要到南京去养活他。」我简化问题,隐瞒了弟弟和妹妹。他说南京马上要解放了,全中国都要解放了,你去南京也是白去。他说他也有父母,个人的问题要放在全国解放的问题裡解决。

他静待我的反应,我默不作声。

他拿出一本小册子来交给我,他说这是我从未读过的书,他用警告的语气说,「接受新知识的时候要用心,还要虚心。」他等着听我的心得报告。那时候我的左眼开始肿胀疼痛,天津失守那天,我们逆风行军,尘沙伤害了我的眼睛。他不看也不问我的病痛,他显然打算教我用一隻眼睛读他指定的教材。

俘虏营裡没有医疗服务,班长忽然慈悲,替我弄到一截纱布,我只能把左眼包起来,乍看外表,倒是很像个伤兵。冷风吹拂,我发觉自己跑进指导员的射界,做了他的目标。他们闭上一隻耳朵,没再强迫我我唱歌,我难道已在享受某种优待?代价是甚麽?我不知道在人群中隐身,也许因而不能脱身,我那年才二十四岁,对中共多少有用处。

五年前我也许愿意加入共青团,可是我的人生观改变了,我一心嚮往个人自由,我曾在新闻纪录片裡看见要人走出飞机,仪队像一堵砖牆排列在旁边,新闻记者先是一拥而上,后是满地奔跑追赶,我当时曾暗暗立下志愿,从那一堵牆中走出来,到满地乱跑的人中间去。其实「自由」也有阴暗面,那时我还不知道「事情总是向相反的一面发展」。

我己放弃一切伟大非凡的憧憬,无论是入世的还是出世的。我只求能有必需的收入,养活父亲,帮助弟弟妹妹长大。我已知道解放区绝对没有这样的空间,中共管理人民的方式我很难适应,他对老百姓的期许我无法达到,我只有到「腐化的、封建的、自私的、涣散的」社会裡去苟活。我必须奔向南京。

脚下有到南京去的路吗?显然没有。如果我的左眼长期发炎得不到治疗,必定失明,中共不会要一个残废的人,那样我就可以一隻眼睛去南京。我猜父亲看见一个「眇目」的儿子回来,不会有快乐的表情,但是半盲的乞丐也许会得到慷慨的施捨。我在两利两害之间忐忑不安。那时我的父亲并不知道他自己也面临选择:损失一个儿子、或者仅仅损失儿子的一隻眼睛。

我始终没读指导员交给我的那本书,只是偶然揭开封面看了一眼。果真「开卷有益」,封面裡空白的那一页盖了一个图章:「东北军政大学冀热辽边区分校图书馆」,正好盖在左下角。我大吃一惊,天造地设,一张空白的公文纸,可以由我写一张路条。我以前从未想到逃走,这时左右无人,不假思索,我悄悄把它撕下来。解放军显然还未建立文书制度,士兵文化水平低,没有能力鑑别公文真伪,如果他们不放我,我也有办法!图章的印文是楷书简体,后来知道,中共的印信一律废弃篆书。

左眼越来越痛,「难友」朱少校帮助我,他说用食盐水冲洗可以延缓病情。我到附近农家讨盐,一位太太说,她家的盐用光了,还没有补充,她让我进厨房察看,柴米油盐一无所有,锅灶冰冷,使我想起「朝朝寒食」。我走进另一农家,当家的太太说她可以给我一撮盐,但是必须班长许可。我又到处去找班长。

讨到了盐,朱少校捲起袖子,客串护士。每一次我只能讨到一撮盐,好一个慈悲的班长,他天天带我奔波找盐,他走在前面,我在后面六英呎左右跟着,他沉默无声,农家看他的脸色行事。今天回想,我最大的收获不是食盐,我有机会看到「老解放区」人民的生活。好像家家都没有房门。我没看见男人。天气晴朗,阳光普照,打麦场边怎麽没有一群孩子嬉戏,没有几隻狗摇着尾巴团团转,怎麽没有老翁抽着旱菸袋聊天,怎麽也没有大鸡小鸡觅食,也没见高高堆起来的麦杆高粱杆。安静,清静,乾乾淨淨,一切投入战争,当初「不拿人民一针一线」,而今「人民不留一针一线」,这就是解放战争的魅力,这就是每一个班长的骄傲。

我在俘虏营的那段日子,外面发生了两件大事,蒋介石总统宣佈「引退」,副总统李宗仁代行职权;傅作义接受局部和平,北平解放。我们看不到报纸,两件事都由班长口头宣佈,我还记得,蒋氏引退的消息夜晚传到俘虏营,我们都已躺好,宿舍裡没电灯,班长站在黑暗裡说,蒋介石「引退」了,理由是「不能视事」。我了解<中华民国宪法>,其中提到总统「缺位」和总统「因故不能视事」,两者有很大的区别,班长声调平静,用字精准,把「不能视事」重複了一次,表示强调,很有政治水准。也许是黑暗遮住了脸孔吧,大家竟鼓起掌来,那时大家在心理上忽然变成观众,歹戏拖棚,不如早点落幕,散场回家。

散场以后一定可以回家吗?天晓得!资料显示,内战第一年,六十万俘虏参军,第二年,七十万俘虏参军。济南十万俘虏,或参军,或劳动生产,一个不放。中共佔有东北全境后决定释放俘虏,而我恰恰在这个时候被俘,硬仗已经打完,俘虏太多,无处消耗,索性由他们投奔国民党,国民党既要照顾他们,又要防范他们,双方必然产生矛盾,他们纵然抗拒洗脑,多多少少仍然要受一点影响,他们不知不觉会把影响带到国府统治的地区,成为活性的「病灶」。世事总是如此,又是如此,千千万万小人物的命运繫于大人物一念之间。必须说,中共这一着高明!千千万万「来归官兵」到了台湾,跟军政机构之间恩怨难分,敌我不明,消耗多少元气。

我们在俘虏营过阴曆年,万年曆显示,那是一九四九年一月二十九日,岁次己丑。事后推想,那时他们已经决定释放我们了,所以停止一切争取吸收的工作。过年这天午餐加菜,质量丰富,一个高官骑着马带着秧歌队出现,据说是团政委。我第一次看见扭秧歌,身段步伐很像家乡人「踩高跷」,亲切,他们唱的是「今年一九四九年,今年是个解放年,锣鼓喧天闹得欢,我给大家来拜年。」先是纵队绕行,然后横队排开,唱到最后一句,全体向我们鞠躬,我又觉得折煞。

团政委登臺训话,我用我的一隻眼睛努力看他,希望看得清、记得牢。他的气质複杂,我当时用成语概括记下:文质彬彬,威风凛凛。我在抗战时期见到的共产党人,和被俘以后见到的解放军人完全不同,后者比较阴沉。有人解释,中共阴沉是由于俄共阴沉,俄共阴沉是由于气候严寒。有人作另一种解释,中共阴沉是因为他们捨身革命,生活在逮捕和屠杀的阴影之下,因而培养出特殊的气质。

家乡父老常说「一分材料一分福」,团政委口才好,胜过连指营指。他称赞我们都是人才,可惜走错了路,迷途知返不嫌晚,谁愿意参加解放军,他伸出双手欢迎。然后他加强语气,谁对国民党还有幻想,解放军发路费,发路条,愿意去南京的去南京,愿意去广州的去广州,愿意去台湾的去台湾,你们去的地方都要解放,你们前脚到,解放军后脚到,水流千遭归大海,谁也逃不出如来佛的手掌心。一番话铿锵有声,惊心动魄。他最后强调解放军守信用,说话算数,路条路费明天就发给你们,任你们行动自由。大家听呆了,「啼笑俱不敢」,没人鼓掌。演说完毕,团政委上马,他还要到另一个村庄去演说,大概他要走遍附近的村庄。

解放军说话算数,第二天路条到手,……

(下略)

抗战胜利,日本军人缴械投降,叫做日俘,住在中国的日本平民仍然叫日侨,中国政府设立了一个机构管理他们,这个机构的名称,今人说法分歧,我记得我看见的招牌是「日侨俘管理处」。侨俘两个字破例密接,印象深刻。

那时「中国本部」(不包括东北和台湾)有日俘一百二十八万三千多人,日侨约八十万人,中国政府要把他们送回日本,当时称为「遣俘」和「遣侨」。那时「中国本部」使用广州、上海、秦皇岛、青岛等十三个港口进行遣送工作,上海最受重用,资料显示,上海港口送出日俘七十六万人,日侨约六十万人。我们逗留京沪时,遣送工作还没有结束。

国际通例,战胜国有权使用战俘的劳力。我们到南京时,看见日俘正在挥汗修路,江湾新建的机场尚未修好,仍由日俘继续施工。多年后,美国好来坞拍了一部有名的电影:「桂河大桥」,演出英军战俘修桥的故事。虽然是做了俘虏,为敌人修桥,那个英军上校还是很兴奋,他说,身为军人,一生做的都是破坏工作,难得有机会建设,他一定要督率部下,提高工程水平。日军攻打中国,一枪一个洞,一弹一个坑,留下无数断桥残壁,徵用他们出力建设,也是一种教育。

有一天,我去看他们修路,皇军一变而为苦力,也是千载难逢的景观。那时机械器材缺乏,修路还是靠锹和镐,他们挖过许多战壕掩体,操作十分熟练。动作比较慢,似乎不甘心?但是一锹一镐下去很确实,不敷衍了事,也没看见有人擅自休息走动或抽菸喝水。军官带队督工,工地狭长,他不停的走动察看。盟军规定,日俘遇见战胜国的军人,不论对方阶级高低,都要敬礼,而对方不必还礼。(这是长官惟一叮嘱过的注意事项。)乖乖,他向我敬礼的时候,我还真觉得如在梦中。下次再去,我到马路对面远远的看,躲着他。连上有个班长,他每天故意走过工地,每天享受一个敬礼,大日本皇军的军官,动作敏捷,姿势正确,从未违背盟军的规定。我听见有人笑那班长无聊,那班长说,「抗战八年,除了这个,咱们还能捞到甚麽?」

我也曾到江湾看日俘修机场,那裡参加劳动的人数多,一片黄尘中黄蚂蚁成群蠕动,乍见之下,产生错觉,还以为他们构筑工事,包围上海。我看见他们整队归营,儘管鞋袜破旧,军服肮髒,他们的队形仍然成列成行,目不斜视,无人交头接耳。官长的军服上业已卸除那些显示阶级尊严的佩件,外形和他们一样狼狈,同时也失去了关乎他们生死荣辱的权力,可是他们对长官的尊敬服从丝毫未减。那时怎麽也没料到,两年零十一个月后,我狼狈奔往江湾,由江湾逃出大陆。

听说上海的慈善机构想捐一批鞋袜给这些日俘,人家不要。如果说日俘决心给京沪人士留下「去思」,他们办到了,报纸杂誌不断有人称道他们。据说他们在投降前一天照常出操上课,纪律严整。据说投降后照常整理内务,被服装具一丝不苟。据说缴枪之前把枪擦得乾乾淨淨。据说他们登船回国,秩序井然,无人抢佔好位子,而且让妇孺优先。他们的财物都得留下,只准带很少的钱、很少的随身用品,例如五百日元的现款,一隻手錶,一隻自来水笔。宪兵检查严格,据说他们无人违反规定。

不久,我们走海路赴东北,葫芦岛登岸,正是夕阳西下,我看见许多日本侨民在码头上排成队伍,接受检查,老人弯着腰,排在最前面,然后是妇女,牵着小孩子,最后才是青壮男子。队伍很长,没有声音,图画中才有那样的沉默,只听见海浪拍打堤防,连小孩子都不走、不跳、不哭、不叫。海水中一艘轮船等着送他们回国,记得是一艘年久失修的老船,外壳油漆班剥,我当时有一个念头闪过:如果海上起了大风大浪,这样一艘船能把他们平安送到日本吗?

「可怕的日本人」!京沪的论客如此判断,他们籍小报一角,谈日本军人在琉磺岛上的壮烈,谈日本侨民在塞班岛上的壮烈,谈「自杀飞机」在空中的壮烈。我今天重读关于「神风特攻队」的记述,两千五百一十九个日本青年,志愿献身,他们驾着特製的小飞机,带着重磅炸弹,全速冲向美国军舰,粉身碎骨。他们炸沉了普林斯顿航空母舰,怀特普来恩斯航空母舰,以及其他军舰。美国的生产力雄厚庞大,马上可以补充损失,日本的自杀飞机却用光了。无论神风队如何英勇,日军在太平洋战场上仍然节节败退,亡国的命运注定,神风战术不能挽回。最后,执行此一战术的日本第五海军航空司令宇垣,亲自登上自杀飞机出动攻击;发明此一战术的海军参谋长大西切腹自杀,他留下遗书,对英勇牺牲的神风队员道谢,对那些队员的家属道歉。

日本政府欺骗了日本青年,执行骗术的将领过于「入戏」,「入乎其中」而无法「出乎其外」,跟着假戏真做了。但是我至今不能认定这是中肯的论断,无论如何,日本军人的品质是优秀的,日本政府浪费了他们。无论如何,政略错误不能由军人用投降叛变来纠正。战地军管,军权至高,当地司令官以通敌和作战不力之类的罪名杀了多少人!结果高级将领以千万士兵做投降的资本,换一个新官位,无论如何我不能承认这样的军人「优于」那样的军人。

然而那样的军人的确可怕。抗战时期,我们都熟知兵学家蒋百里的名言,他说日本盛产清酒、樱花和鲤鱼,这三样东西可以代表日本人:清酒没有后劲,象征日本的国力难以为继;樱花突然满树盛开,也一夜败落乾淨,象征日本的国运无常;厨师烹鱼前,鲤鱼躺在砧板上不动,象征日本人的武士道精神。可怕的是清酒喝光了、酒厂再造,樱花谢尽了、明年重开,鲤鱼死了、来世轮迴,京沪论客高分贝呼喝,教人莫唱「何日君再来」。

投降,日本军人一万个不甘心,閒言閒语很多。中国政府派陆军总司令何应钦飞南京「受降」,日军总参谋长小林浅三郎呈递降书,两人留下历史性镜头。我乍见那张照片时,觉得甚麽地方不对劲,看了几十年,终于看出眉目来,那位降将双手送出「那张纸」时,纸离桌面太近,太低,「那张纸」也没过桌面的中线,何大将得伸长胳臂俯着上身接过来,「降将」有机心,何上将恐怕是有些慌张。单就那授受片刻而论,日本没输。

然而一般军人也的确可怜,无论精神上、物质上他们都贫无立锥,日本的一切资源都被战争耗尽,「人活着不是单靠食物,」他们回去连食物也没有。如果他们中间有人强姦过中国妇女,此人的妻女正在卖淫,如果此人放火烧掉中国人的房子,此人的祖居己被烧夷弹或原子弹化为灰烬,如果此人用他的东洋皮靴踢过中国人的孩子,中国学童正把日本孩子推入水中。即使此人从未抢过中国人的东西,他的家已遭中国游民侵入,喜欢甚麽拿甚麽,「你们从中国人家裡抢来的、我们收回。」即使此人一向尊敬中国读书人,中国学生打日本教师也形成一时风气。

东北人性情刚烈,属于「北方之强」,那时他们远在「化外」,没听见「以德报怨」的广播,「恩仇不报非君子」,动手杀死许多日俘。多少日俘日侨被飞机炸死,被老百姓杀死,衣服被人扒光冻死,多少人生了病,得不到治疗,也是一死,还有不少人自杀而死。死神一次一次筛选,最后大难不死,再回到日本去受罪。现在读台北中央研究院出版的<日治时期在满洲的台湾人>,书中有许多见証,跟我当初听到的传闻八九不离十。

天皇下诏投降,教他们「不能忍者忍之,不能受者受之,」可怜天皇那裡知道个中隐痛辛酸。「忍」能维持自尊,也许这是日本人的特点,但是也只有在中国人手中办得到,或许可以说,这才是中国给他们的特惠。「南京大屠杀」一笔帐,算来算去算到日军将领谷寿夫头上,他是第六师团长,一九四五年进佔南京。中国法庭审判他,他十分庄重的说,他不知道有大屠杀,他从未下过那样的命令,但是他说,如果他的部下真的那样做了,他有责任,他愿意负起责任。声调沉稳,要言不烦。中国法庭杀了他,「杀身体不能杀灵魂的不要怕他」,大体上说,盟国法庭杀战犯,仅仅杀了他们的肉体,我写这篇文章的时候,幽魂早在日本復活。任何国家都得有国魂,日本打造国魂,二战战犯的幽魂也做了材料,十四名甲级战犯的灵位移到靖国神社--、日本的忠烈祠。二OO一年盂兰盆假期,日本首相小泉纯一郎参拜靖国神社,他说,那些战犯在艰难岁月中怀着对祖国未来的信念,血洒疆场,英灵不泯。

我们到了渖阳,听到苏联军队干的坏事。姦淫掳掠的事容后再谈,单说对待俘虏,史大林把二十八万日俘运往西伯利亚做苦工,飢寒交迫,劳动量很大,估计他们以青壮之年憔悴而死,史大林杀了他们的身体,也杀了他们的灵魂。一九五O年,苏联把「在中国犯罪」的日本战犯交给中共,其中包括在山东执行「三光」政策的日军第五十九师团中将师团长藤田茂,关东军製造细菌武器的七三一部队支队长神厚秀夫。中共还是杀了他们的灵魂。

日本关东军大约有十万人不愿投降,抛弃妻子儿女,遁入长白山中,再也没有出来。长白山区冬季有四十天下雪,气温经常在摄氏零下四十度左右,他们没有生存的条件。奇怪的是没有人逃回来,估计最后的结局是集体自杀,而且是少数人控制多数人强迫自杀。他们的妻女担当另一种角色。那时国民政府船隻有限,东北的遣送工作排在最后,我到渖阳时,马路两侧日侨摆了多少地摊,出售他们带不走的东西,维持目前的生活,大件如钢琴沙发,小件如玩偶花瓶,虽说家产充公,当局并未禁止。那些专售「小件」物品的地摊最有看头,日本文化琳琅满目,地摊后面几乎清一色的「跪」着一个女子,绝对没有男孩子出现,只有他的母亲或姐姐,她们给「男子」留面子。她低着头,双目下垂,并不真正照顾她的货物,任凭顾客自动取货,自动照标价付款,如果有人白白拿走,她也没有任何表示。偶然有男人(多半是关内来的中国大兵)伸手去摸她的脸蛋儿,强迫她抬起脸来,她的反应是「三不」:不合作,不挣扎,不出声。

那时还有日本女子沿街叫卖自己製作的食物,据说她们都是日本官员的女儿。日本女子也在街头搭建临时的小木屋卖酒,拉起白布条做成的广告,中年妇女炒菜,少女担任招待,二十岁模样的少女,穿着和服,站在柜臺裡面,端出咸豆花生米,把酒盃斟满。顾客多半是东北的工人或马车夫,这些粗卤的男人乘其不备出手突袭,摸她们的胸脯,或者揪住头髮吻她的脸,她们都能说汉语,可是没有抗议争吵,也不流泪,默默承受一切。

资料显示,东北地区有日侨一百三十万人。渖阳一地大约有二十万人,其中妇女佔百分之七十,包括由日本来的营妓舞女。日本佔领东北后,向东北大量移民,移民是他经营东北的重要手段之一,日本人是特权份子,一声投降,全成了搁在沙滩上的鱼。那时她们非常恐惧,她们熟知日军在中国造了甚麽样的孽,伸长了脖子等待中国军人的屠刀。她们为丈夫乞命,为子女乞命,为自己乞命,既而发现中国男人所要的不过如此。她们也弄不清楚眼前这个中国人谁有多大权限、谁能发挥多少影响力,她们完全顺从「中介人」的摆佈。

所谓中介人,主要的是日俘管理所的中国干部,各方「权势」向他们要女人,他们晚间把年轻女子送到指定的地方。渖阳外围某市的市长,每夜换一个日本女子侍寝,他向人夸耀,他打算一年睡三百六十五个日本女子,自称民族英雄。管理日侨的处长和他所属的许多所长,都由当地党政要员兼任,他们从来不把这项兼职写在履历表上,他们的传记和墓誌铭夸尽当年勇,从未提起管理日俘这一段。

「淫媒」之类的人物也应运而生。我有一位本族的长辈,他在关内工作,因业务需要,经常往来渖阳,为起居方便,他在渖阳市买了一幢日式房屋,他若不来渖阳,房子就由他军中的密友们自由使用。管理房屋的副官告诉我,许多上校、少将级的人物轮流在那幢房子裡宿夜,年老的日本妇女晚上送年轻的日本女子来,那些军官喝酒的节目也省了,有时一个人睡人家两个,有时两个人睡人家一个。关于这幢房子和它的主人,以后还有故事可讲。

美色也是阶级,漂亮女子总是归官位高的人,门当户对。聪明的美女也总是赶快找一个「英雄」献身,受他的保护,免得再去伺候一个一个「人下人」。那年代,女囚收监以后,倘若无背景而有姿色,很可能由典狱长之类的人物召去陪睡,若是不从,她就会落进那些看守员的手裡,他们轮流纵慾,使她悔不当初。日本女子毫不迟疑接受了她们的命运,而且竭力减少了损害。

据说在床上,日本女子委屈迎合,那一份从裡到外澈底奉献,才真是「无条件投降」。而且她们穿着华美的和服来,脱掉和服,裡面并没有内衣,男人的这份骄傲和享受,也许只有皇帝召幸后宫嫔妃才可以得到。日本男人太刚,幸亏日本女人来补救,战胜国的男人尝过日本女子的委婉承接之后,对这个战败国有宽恕心。

后来我到台湾,结识了一位剧作家,他当年在军中做政工,他的部队第一批出关,进佔渖阳。他的官阶虽然低,却也有一段醇酒妇人的日子,他说,他们当时的口头禅是「以个人幸福庆祝抗战胜利」。他胸中有许多日侨女子的故事,但是没来得及写出来。

我从他那裡知道,日本的少妇和少女,装束有别,他们找来的都是少妇,上了床才发现是少女。他们纳闷:向来只见少妇冒充少女,何曾听说「反串」?后来明白了,日本少女认为贞操神圣,妇人就没那麽严重,她以少妇装扮保留自尊心,同时她也表示大割大捨,没有甚麽「过渡」。那时中国男人嫖妓,也指明要日本女子,老鸨常以中国女子冒充。有经验的嫖客说,识别真伪很容易,你把手伸进女孩子的衣服裡,抚摸她的胸部,如果她的肌肉温暖柔软,她是日本人;如果她的肌肉冰冷僵硬,她是中国人。面对横逆,日本女子有她的哲学,她完全撤除了心理的防线。日本女子挂在十字架上,替日本男人担当罪孽。

动荡之世,「每一个维持尊严的男人,背后都有一个牺牲尊严的女人。」日本男人亏欠中国人,中国男人亏欠日本女人。并不是每一个女人都有美色,正如并不是每一个男人都有权势,双方都有自知之明,不得已而求其次,连我们的几个班长都没留空白,他们总是白天外出,匆匆赶回来参加晚点名,一脸酒色财气,连长训话,要求大家「节制」。后来知道,美军佔领日本以后,日本女子为美军官兵佈置温柔乡,赚外汇,也争取美国对日本的同情。美国记者发出报导:「东京的妇女大半是妓女」。中国记者水平高:「日本的女子大半是西施。」西施牺牲肉身,图利本国。我写这篇文章的时候,台湾企业家许文龙旧话重提,他称赞日本女人牺牲色相,挽救日本危亡。

选文试读:(二)天津中共战俘营半月记

解放军攻克天津的时候,对处理大批俘虏已经累积了丰富的经验,缴械就擒的国军官兵也很合作,好像一切水到渠成。

我的遭遇或许有代表性。我们这十几个后勤军官听从解放军的指挥,离开住所。路上只见掉下来的招牌,断了的电话线,倾斜翻转的电车汽车。成群结队的解放军交臂而过,没人看我们,我偷偷的看他。我们走进一所学校,只见成群的俘虏从各个方向陆续涌来,挤满了房子,挤满了院子。他们都是在第一线缴械就擒的战斗人员,军官跟士兵穿一样的衣服,一律不佩符号,但是你仍然一眼可以分出阶级,比方说,士兵穿又髒又旧的军服,连长穿乾乾淨淨的军服,团长穿崭新的军服。解放军的一位营指导员坐在校长办公室裡管理我们,我们人数这麽多,他们仅仅一位营指导员,身旁几个通信兵,门口几个卫兵,胸有成竹,不慌不忙。他们已有丰富的经验。

虽说是押送和集中监视,他们并未怎样注意我们,反倒是我,我没忘记我是(或者准备是)一个作家,赶紧趁机会观察新事物,「观察」是作家的第二天性。虽说是东北解放军入关,那些战士并不魁梧健壮,个个脸色憔悴,嘴唇皴裂,双手赤红,我耽心他们生冻疮。有人光着头,大概是战斗中失去了帽子,倒是没人伸手来摘我们的皮帽子,很难得!他们没穿大衣,腰间扎着宽大的布带,想是为了御寒。装备陈旧,多是民间用手工缝製,土布的颜色单调,军容灰暗,只有腰间插着一双新布鞋崭新,兵贵神速,他们一昼夜可以急行两百华里,鞋子是最重要的装备。还记得国军宿营的时候,照例派人四出侦察,报告说百里之内并无敌踪,于是放心睡觉,谁知拂晓时分已陷入解放军重重包围,神通就在这双布鞋。个别看,解放军那裡是雄师?何以集体表现席捲江山?当时被俘的国军军官陷入沉思,没有答案。

我设法挤到办公室门口去看指导员,他抽菸,看不出香菸牌子,闻气味品质不坏。一个国军军官挤进来向他介绍自己是是甚麽团的团长,跟指导员攀同乡,团长是在战斗位置上被俘的,他已经好多天没回家了,要求指导员行个方便,让他回去看看孩子,他发誓一定回来报到。又有一个军官挤进来,他说他跟解放军司令员刘亚楼是亲戚,刘亚楼指挥解放天津的战斗,目前人在市内,他要求去找刘亚楼见面。那位指导员一面抽菸一面微笑,慢动作撕开香菸盒,掏出铅笔来写字,他用香菸盒的反面写报告,向上级请示。通讯兵去了又回来,字条上面批着两个字:「不准」,用的也是铅笔。他们的公文程序怎麽简化到这般程度,我非常惊异。指导员拿批示给他们看,不说话。

战斗结束了,许多国军军官没有回家,有些太太真勇敢,牵着小孩出来找丈夫。她们有人找到我们这一站,卫兵不许她们进来,但是可以替她们传话,「某某团的副团长某某在这裡没有!你太太带着孩子在门口找你!」这样的话由大门外传到大门裡,由院子裡传到屋子裡,没有反应。于是有人高声喊叫,重複一遍又一遍,还是没有回声。于是有人低声议论,就算他在这裡也不敢出头承认,他还想隐瞒身份呢。那时国军军官被俘后常常谎报级职姓名,武官冒充文官,将校官冒充尉官,这样做都是枉费心机,以后还有多次清查,总有办法把你一个一个揪出来。

俘虏实在太多了,解放军不断增加临时收容的地方,我们这裡一批人疏散出去,腾出空间,开始进行下一个程序,「区分山羊绵羊」。第一步,军官和士兵分开,他们把士兵带走了。第二步,上校以上的军官和中校以下的军官分开,他们又把上校以上的军官带走了。斩头去尾,我们中间这一段人数最多,这才发现我们那个单位只来了我们十几个呆鸟,别人早有脱身之计,人人祕而不宣。两个月后我逃到上海,发现我们的新老闆先到一步,住在一栋花园楼房裡。四个月后我逃到台北,陆续遇见许多同仁,他们也都是狡兔。

俘虏分类之后进行编队,编队之后立即前往指定的地点受训,指导员不再微笑,也没有讲话,他只是冷冷的看部下工作,他的部下也不多讲话,只是冷冷的工作,一片「晚来天欲雪」的感觉。他们为甚麽不讲话?这是不祥之兆吗?由闹烘烘到冷冰冰,看看日色西沉,解放军似乎要赶快把俘虏弄出天津市区,出门以后指导员不见了,他的脸色还像块冰压在我心上。我越走越心虚,胡思乱想。

还好,我们一直走一直走,走到杨柳青,东看西看好像没有杨柳。一直走一直走,走到北仓,看见碉堡残破,交通壕翻边,铁丝网零乱,大概是砲兵猛轰造成的吧,想见战斗还是很激烈。我们一直走下去,有路可走就好,这夜无星无月,野外有人不断发射照明弹,(为甚麽?)显示最后的战时景色,冷光下依稀可见队形蜿蜒。途中队伍距离拉得很长,身旁没人监视,可是一个人也没逃走。走了半夜才投宿农家,老大娘为我们烧火做饭,整天仅此一餐,可是并不觉得饿。

第二天黎明上路,有大队解放军同行。我放慢脚步,一再用眼睛的馀光打量他们,他们的基本教练简单马虎,肩上的步枪东倒西歪。我注意他们的枪械,那时,「共军用小米加步枪打败国军的飞机大砲」,已经成为流行的口号。我看见日军的制式步枪「三八式」,国军的制式步枪「中正式」。我心头一懔,想起我在渖阳揹过擦过的那枝枪,那枝枪流落何方?我还记得它的号码,真想看看他们每个人的枪,看他们的号码离我多近多远。解放军打天津,除了飞机以外,大砲机枪冲锋枪甚麽武器都有,据「火器堂」网上资料,抗战八年,内战四年,联勤的兵工厂大约製造了五十万枝中正式步枪,我想平津战役结束时,总有三十万枝已经握在解放军手中了吧?韩战发生,中共派志愿军抗美援朝,正是用「中正式」跟联军大战三百回合。

我们一直往北走,天气忽然起了变化,风沙扑面而来,那风沙强悍诡异,难以形容。我拉低帽沿,掏出手帕遮脸,闭紧眼睛赶路,每隔几秒钟睁开一条缝,看一看脚下的路,尘土细沙趁势鑽进来。四面一片濛濛的黄,空气有颜色也有重量,鼻孔太小,难以呼吸。我想到我的眼睛,那时我只为眼睛耽忧,作家可以没有手,没有脚,必须有眼睛。现在我知道,那天我们遇上了「沙尘暴」,西北风挟带内蒙的尘沙,向南扑来,它一年比一年严重,现在已经形成天灾,华北东北都成灾区。现在「沙尘暴」过境的时候,人取销户外活动,飞机停飞,沙尘落地造成「沙化」,土地没法耕种,人民没法安居。专家总是往坏处想,他们忧虑多少年后,东北华北一半变成少漠。倘若真有那麽一天,后世史家会指指点点,国共两党兴兵百万,血流成河,争的就是这几粒沙。

当时风沙中辛苦挣扎,那会想这许多,我只耽心我的眼睛。好不容易到达目的地,风也停了。那是一个很大的村庄,瓦房很多。我们先在村头一字排开,解放军战士抬了一个箩筐来,我们在军官监督下自己搜查自己的口袋,把所有的东西掏出来,钞票,银元,戒指,手錶,都放在箩筐裡,我能了解,这是防止我们逃亡。所有的文件也要放进去,钢笔,照片,符号,日记本,我明白,这是要从裡面找情报。他们做应该做的事情,好在我除了一张符号以外,甚麽财物也没有。我的职位是个上尉军需啊,军队裡不是常说「穷书记、富军需」吗,解放军官看了我一眼,他怎知道我实际上是个「穷书记」?似乎怀疑,倒也让我过关。他强调受训以后所有的东西都会发还,这位军官是我们的指导员。

下一步是分配住宿的地方,我们住在地主留下的空屋裡,屋裡没有任何家具,大概是「阶级斗争」取走了一切浮财。每一楝房屋都没有门,应该是民伕拆下门做担架去支援前方的战争。每一栋房屋也没有窗櫺,这就奇怪了,我想不出理由来。既然门窗「洞」开,解放军战士管理俘虏,要看要听,十分方便。夜间风雪出入自如,彷彿回到抗战时期流亡学生的生活。

我必须说,解放军管理俘虏还算和善宽鬆,伙食也不坏,一天两餐,菜裡有肉。当然我们仍然要踏灰跳火,早晨起床以后,第一件事情是集体跑步,这时,住在这个村子裡的俘虏全员到齐,大概有两百人左右,解放军驻扎的武力大约是两个班,果然一以当十。跑步之后,大家在广场集合,班长登臺教唱,第一天学的是「解放区的天、是明朗的天」。这天夜裡降了一场浅浅的雪,天公慈悲,没颳大风,早晨白云折射天光,总算晴了。第二天学的是「换枪换枪快换枪,蒋介石,运输大队长,送来大批美国枪。」我听了不觉一笑,也不知他们有幽默感、还是我有幽默感。

所谓受训,除了跑步,就是唱歌。跑步容易唱歌难,终于有这麽一天,早操以后,班长教唱,劈头就是「蒋介石,大流氓,无耻的汉奸卖国贼。」我张口结舌,这未免太离谱了吧?我读过教会历史,当年罗马帝国打算消灭基督教,把教堂屋顶上的十字架拆来摆在地上,命令教徒一个一个践踏,如今解放军玩的是同样的把戏。大约人同此心,解放军班长领头起句以后,全场默然,指导员一向不说话,脸色像上了一层釉子,这时带着枪兵走过来,指着我们的鼻子喝问:「你为甚麽不唱?为甚麽不唱?」队伍裡这才有了嗡嗡之声。他不满意,又一个一个指着鼻子喝令:「大声唱!大声唱!」队伍裡的歌声这才一句一句提高。

我一直不肯学唱,于是被指导员带进办公室。我模彷朱连长向副团长抗辩的态度,立正站好,姿势笔挺,有问必答,一口一个「报告指导员。」他好像很受用,但是仍然厉声斥责,「你已经解放了,为甚麽不唱解放军的歌?」我告诉他,我是唱八路军的歌长大的。不待他考问,我自动唱起来,我採取提要式的唱法,「在那密密的树林裡,有我们无数好兄弟。」唱了两句,马上换另外一首,「风在吼,马在啸,黄河在咆哮。」再换一首,「延水浊,延水清,情郎哥哥去当兵,当兵要当八路军。」再换一首,「中国人不打中国人,抗日军不打抗日军。」

他大喝一声:「够了!你这些歌现在没人唱了,你到这裡来受训,就是教你赶上形势。」我说报告指导员,八路军的那些歌真好,我们爱唱,有人禁止也禁不住。现在教的歌那裡比得上?现在这支歌怎麽这麽低俗?这那裡像解放军的歌?我不顾他的反应,连唱带说,他用锐利的眼神观察我,好像看我的精神是否正常。我后来我知道,他们认为抗拒争辩都是真情流露,他们对「真情」有兴趣,如果我马上无条件适应,他反而认为是虚伪,他们厌恶虚伪。

他沉默片刻,忽然问我对这裡的生活有甚麽意见。「报告指导员,没有意见。」怎麽会没有?他不信。「报告指导员,抗战的时候,国民党的游击队捉到了八路军要活埋,我们都是该死没死的人,在这裡吃得饱,睡得好,当然没有批评。」这几句话他听得进。你对国民党还有甚麽幻想?「报告指导员,没有任何幻想。」是不是还想倚靠蒋介石?「报告指导员,我跑江湖混饭吃,从来没倚靠蒋介石。」大概这句话太没水准,他皱了一下眉头。那麽你对自己的前途有甚麽打算?「报告指导员,我的父亲在南京做难民,我要到南京去养活他。」我简化问题,隐瞒了弟弟和妹妹。他说南京马上要解放了,全中国都要解放了,你去南京也是白去。他说他也有父母,个人的问题要放在全国解放的问题裡解决。

他静待我的反应,我默不作声。

他拿出一本小册子来交给我,他说这是我从未读过的书,他用警告的语气说,「接受新知识的时候要用心,还要虚心。」他等着听我的心得报告。那时候我的左眼开始肿胀疼痛,天津失守那天,我们逆风行军,尘沙伤害了我的眼睛。他不看也不问我的病痛,他显然打算教我用一隻眼睛读他指定的教材。

俘虏营裡没有医疗服务,班长忽然慈悲,替我弄到一截纱布,我只能把左眼包起来,乍看外表,倒是很像个伤兵。冷风吹拂,我发觉自己跑进指导员的射界,做了他的目标。他们闭上一隻耳朵,没再强迫我我唱歌,我难道已在享受某种优待?代价是甚麽?我不知道在人群中隐身,也许因而不能脱身,我那年才二十四岁,对中共多少有用处。

五年前我也许愿意加入共青团,可是我的人生观改变了,我一心嚮往个人自由,我曾在新闻纪录片裡看见要人走出飞机,仪队像一堵砖牆排列在旁边,新闻记者先是一拥而上,后是满地奔跑追赶,我当时曾暗暗立下志愿,从那一堵牆中走出来,到满地乱跑的人中间去。其实「自由」也有阴暗面,那时我还不知道「事情总是向相反的一面发展」。

我己放弃一切伟大非凡的憧憬,无论是入世的还是出世的。我只求能有必需的收入,养活父亲,帮助弟弟妹妹长大。我已知道解放区绝对没有这样的空间,中共管理人民的方式我很难适应,他对老百姓的期许我无法达到,我只有到「腐化的、封建的、自私的、涣散的」社会裡去苟活。我必须奔向南京。

脚下有到南京去的路吗?显然没有。如果我的左眼长期发炎得不到治疗,必定失明,中共不会要一个残废的人,那样我就可以一隻眼睛去南京。我猜父亲看见一个「眇目」的儿子回来,不会有快乐的表情,但是半盲的乞丐也许会得到慷慨的施捨。我在两利两害之间忐忑不安。那时我的父亲并不知道他自己也面临选择:损失一个儿子、或者仅仅损失儿子的一隻眼睛。

我始终没读指导员交给我的那本书,只是偶然揭开封面看了一眼。果真「开卷有益」,封面裡空白的那一页盖了一个图章:「东北军政大学冀热辽边区分校图书馆」,正好盖在左下角。我大吃一惊,天造地设,一张空白的公文纸,可以由我写一张路条。我以前从未想到逃走,这时左右无人,不假思索,我悄悄把它撕下来。解放军显然还未建立文书制度,士兵文化水平低,没有能力鑑别公文真伪,如果他们不放我,我也有办法!图章的印文是楷书简体,后来知道,中共的印信一律废弃篆书。

左眼越来越痛,「难友」朱少校帮助我,他说用食盐水冲洗可以延缓病情。我到附近农家讨盐,一位太太说,她家的盐用光了,还没有补充,她让我进厨房察看,柴米油盐一无所有,锅灶冰冷,使我想起「朝朝寒食」。我走进另一农家,当家的太太说她可以给我一撮盐,但是必须班长许可。我又到处去找班长。

讨到了盐,朱少校捲起袖子,客串护士。每一次我只能讨到一撮盐,好一个慈悲的班长,他天天带我奔波找盐,他走在前面,我在后面六英呎左右跟着,他沉默无声,农家看他的脸色行事。今天回想,我最大的收获不是食盐,我有机会看到「老解放区」人民的生活。好像家家都没有房门。我没看见男人。天气晴朗,阳光普照,打麦场边怎麽没有一群孩子嬉戏,没有几隻狗摇着尾巴团团转,怎麽没有老翁抽着旱菸袋聊天,怎麽也没有大鸡小鸡觅食,也没见高高堆起来的麦杆高粱杆。安静,清静,乾乾淨淨,一切投入战争,当初「不拿人民一针一线」,而今「人民不留一针一线」,这就是解放战争的魅力,这就是每一个班长的骄傲。

我在俘虏营的那段日子,外面发生了两件大事,蒋介石总统宣佈「引退」,副总统李宗仁代行职权;傅作义接受局部和平,北平解放。我们看不到报纸,两件事都由班长口头宣佈,我还记得,蒋氏引退的消息夜晚传到俘虏营,我们都已躺好,宿舍裡没电灯,班长站在黑暗裡说,蒋介石「引退」了,理由是「不能视事」。我了解<中华民国宪法>,其中提到总统「缺位」和总统「因故不能视事」,两者有很大的区别,班长声调平静,用字精准,把「不能视事」重複了一次,表示强调,很有政治水准。也许是黑暗遮住了脸孔吧,大家竟鼓起掌来,那时大家在心理上忽然变成观众,歹戏拖棚,不如早点落幕,散场回家。

散场以后一定可以回家吗?天晓得!资料显示,内战第一年,六十万俘虏参军,第二年,七十万俘虏参军。济南十万俘虏,或参军,或劳动生产,一个不放。中共佔有东北全境后决定释放俘虏,而我恰恰在这个时候被俘,硬仗已经打完,俘虏太多,无处消耗,索性由他们投奔国民党,国民党既要照顾他们,又要防范他们,双方必然产生矛盾,他们纵然抗拒洗脑,多多少少仍然要受一点影响,他们不知不觉会把影响带到国府统治的地区,成为活性的「病灶」。世事总是如此,又是如此,千千万万小人物的命运繫于大人物一念之间。必须说,中共这一着高明!千千万万「来归官兵」到了台湾,跟军政机构之间恩怨难分,敌我不明,消耗多少元气。

我们在俘虏营过阴曆年,万年曆显示,那是一九四九年一月二十九日,岁次己丑。事后推想,那时他们已经决定释放我们了,所以停止一切争取吸收的工作。过年这天午餐加菜,质量丰富,一个高官骑着马带着秧歌队出现,据说是团政委。我第一次看见扭秧歌,身段步伐很像家乡人「踩高跷」,亲切,他们唱的是「今年一九四九年,今年是个解放年,锣鼓喧天闹得欢,我给大家来拜年。」先是纵队绕行,然后横队排开,唱到最后一句,全体向我们鞠躬,我又觉得折煞。

团政委登臺训话,我用我的一隻眼睛努力看他,希望看得清、记得牢。他的气质複杂,我当时用成语概括记下:文质彬彬,威风凛凛。我在抗战时期见到的共产党人,和被俘以后见到的解放军人完全不同,后者比较阴沉。有人解释,中共阴沉是由于俄共阴沉,俄共阴沉是由于气候严寒。有人作另一种解释,中共阴沉是因为他们捨身革命,生活在逮捕和屠杀的阴影之下,因而培养出特殊的气质。

家乡父老常说「一分材料一分福」,团政委口才好,胜过连指营指。他称赞我们都是人才,可惜走错了路,迷途知返不嫌晚,谁愿意参加解放军,他伸出双手欢迎。然后他加强语气,谁对国民党还有幻想,解放军发路费,发路条,愿意去南京的去南京,愿意去广州的去广州,愿意去台湾的去台湾,你们去的地方都要解放,你们前脚到,解放军后脚到,水流千遭归大海,谁也逃不出如来佛的手掌心。一番话铿锵有声,惊心动魄。他最后强调解放军守信用,说话算数,路条路费明天就发给你们,任你们行动自由。大家听呆了,「啼笑俱不敢」,没人鼓掌。演说完毕,团政委上马,他还要到另一个村庄去演说,大概他要走遍附近的村庄。

解放军说话算数,第二天路条到手,……

(下略)